1 ウルルへ

表題のレッド・センター(Red Centre)とはなにか。The Australian Concise

Oxford Dictionary には次のような説明が載っている――オーストラリア中央部の通称。酸化鉄の影響で地表が赤っぽくなっている理由による。

地質学者ではないので酸化鉄を含有する土壌に興味を持ったわけでない。レッド・センターに屹立するウルルとカタ・ジュタの2つの岩山に惹かれたからである。

東京からメルボルンまで10時間ほどの飛行。メルボルンで飛行機を乗り継いでおよそ3時間飛ぶとエアーズ・ロックに到着する。

エアーズ・ロックとはオーストラリアを大英帝国の植民地にした人たちがつけた名前である。植民者たちは先住民をアボリジニと呼んだ。もともとの住民は、言語グループによって自分たちを呼ぶ言葉が違ったが、ウルルがあるノーザン・テリトリーでは、自分たちのことを「アナング」と呼んできた。アナングとは「人間」を意味する。

植民者たちはさまざまの言語グループの先住民をひとからげにしてアボリジニと呼んだ。古代ギリシア人はギリシア語を解さない部族をバルバロイと呼んだ。その言葉は現代のアテネでも残っていて、ホテルのレセプショニストがギリシア語を話さない外国人旅客をバルバロイと呼ぶことがある、とギリシア語の先生から聞いた。バルバロイはご存じの通り、バーバリアンの語源である。

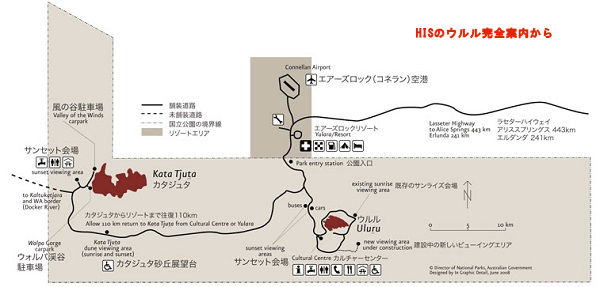

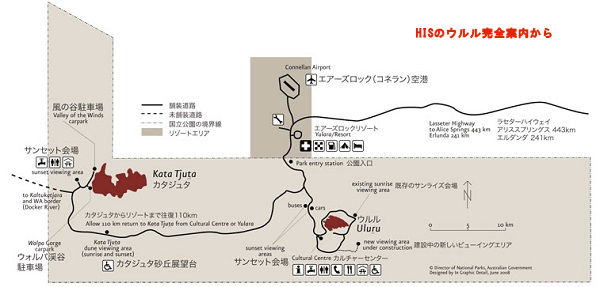

エアーズ・ロックのコネラン空港は小型の空港で、年間利用者は30万人ほど。そのほとんどがウルル観光にやってくる旅行者だ。ウルルから20キロほど離れた場所に、観光用のエアーズ・ロック・リゾートが造成されており、空港とリゾートまでの間を、エアーポート・シャトル・バスが客を無料送迎する。どうやら空港もリゾート施設の一部なのである。

リゾート内には円形の自動車道路が建設されていて、その外周に5つのホテル、ロッジ、キャンプ場、劇場、観光案内所などがあるリゾート・センターなどが配置されている。その円形の道路を20分おきに無料のリゾート・シャトル・バスが巡回している。道路の内側には半乾燥地帯のウルルの植生を残した野原があり、高台にはウルルが見える展望所が造られている。冒頭のタイトル写真はそこで撮影した。 リゾート内には円形の自動車道路が建設されていて、その外周に5つのホテル、ロッジ、キャンプ場、劇場、観光案内所などがあるリゾート・センターなどが配置されている。その円形の道路を20分おきに無料のリゾート・シャトル・バスが巡回している。道路の内側には半乾燥地帯のウルルの植生を残した野原があり、高台にはウルルが見える展望所が造られている。冒頭のタイトル写真はそこで撮影した。

したがって、リゾート内の施設利用料は高い。妥当な価格で商品を売っているのは、リゾート内に1店しかないスーパーマーケットだけだ。アボリジニがカフェやレストランで飲食する姿は見かけなかったが、スーパーマーケットには買い物客として来ていた。

エアーズ・ロック・リゾートで働く人のうちアボリジニの割合は2010年ごろは10パーセントほどだったが、その割合を増やす政策がとられて、今では40パーセントほどになっている。

2 ウルルの日の出

朝4時半に起きて――と簡単に言うが、これがまた難儀なことで――午前5時過ぎにホテルの玄関にやってきた「ウルル日の出バス」に乗る。バスはエアーズロック・ホップオン・ホップオフと称する、エアーズロック・リゾートとウルルとカタ・ジュタの間を循環している乗り合いバスだ。

ウルルもカタ・ジュタも広大な国立公園の中にあって、ウルルはリゾートから20キロ、カタ・ジュタは50キロほど離れている。バスの運転手は客が乗るときかならず名前を聞く。客が自然公園の中に取り残されるのを防ぐためだ。ウルル・カタ・ジュタ国立公園の面積は1300平方キロ以上ある。東京23区を2つ合わせたほどである。

ウルルの一帯は年間降雨量が500ミリほどの半乾燥地帯である。昼は暑く、夜は冷え込む。9月上旬なので、日本の3月上旬の早春にあたり、明け方は日本以上に冷え込む。ダウンを着込み、手袋をつけてご来光ポイントの草原で日の出を待つ。

アボリジニことアナングの伝承によれば、アナングの祖先がこの世に現れるまでは、地上には何も存在しなかった。アナングの祖先は人間・植物・動物の姿となってアナングの土地に広がり、今日の世界を形作った。

西洋からやってきた白人の子孫の科学者の見方はこれと異なる。太古この辺りは海の底だったが、4-3億年ほど前に海が引き、地表が現れた。地表に雨が降り注ぎ、やわらかい砂岩を削っていった。固い岩でできたウルルとカタ・ジュタが残り、2つの岩山の間に谷間がうまれた。6500万年ほど前のことだいう。そのころ気候は湿潤だった。ウルル一帯が乾燥地帯になったのは50万年ほど前からである。乾燥した風に削られた砂がまき散らされて堆積し、今日の地表を作った。ウルルもカタ・ジュタも地表に現れている部分は、いわば氷山の一角のようなもので、巨大な岩の本体は、地下6000メートルにも達すると考えられている。

日の出前に、ほんの少しだけ赤みが強くなったウルルの岩肌を眺めながら聞く説明としては、壮大な地質学の説明も感動的であるが、アナングの創世伝説もおとらず捨てがたいところがある。祖先が人間、植物、動物の姿になってこの世界を創った――人間と環境を対比させることなく、人間はそもそも環境の一部であることを示唆する――伝承を思い返しながらウルルをながめていると、エコロジーという言葉の核心に触れるような気がしてくる。ご来光の功徳でもある。

ご来光を拝んでホテルに帰ると朝8時頃だった。空腹を覚え、しっかり朝ご飯を食べて、二度寝した。

3 カタ・ジュタの日の出

早朝、カタ・ジュタへ日の出を見にいった。

4時半起床、5時過ぎカタ・ジュタ日の出バスに乗車。バスが出てしばらくすると運転手が車内の灯りを消して言った。「目的地に着くまでしばし夢の続きを」。リゾートからカタ・ジュタの日の出ポイントまで小一時間かかる。

日の出ポイントから、東の地平線にウルルが小さく見える。西にはカタ・ジュタの山塊。日の出に映えるカタ・ジュタを見に来たのだが、多くの人が東のウルルを見つめている。地平線が徐々にオレンジに染まり、ウルルが黒い塊になってはっきりと見え始める。幸運なことに空にはいくつかの千切れ雲が浮かんでいて、紅に染まる。

春の夜の夢の浮橋とだえして峰にわかるる横雲の空

藤原定家の歌を眼前の風景にこじつけようとしたが、京都の早暁の風景とオーストラリアの半乾燥地帯のそれでは、性格が異なる。モンスーン・アジアの東端の湿潤日本では光と影があいまいに溶け合う部分があるが、乾燥地帯では光と影の輪郭はくっきりとして、プラスとマイナスに分かたれたデジタルな風景になる。

ウルルの天然色影絵の日の出がすすみ、辺りが明るくなり始めたころ、こんどは、カタ・ジュタの岩肌の一部がほんのり赤く染まる。ウルルの横から登った朝日を受けたせいである。

カタ・ジュタは大きな花崗岩の塊と砂岩や鉄鉱石が泥や砂で固められた岩山である。ドーム型の岩山は28を数え、最も高い部分は平地から500メートルを超える。300メートル超のウルルよりも200メートルほど高い。

カタ・ジュタもアナングにとっては聖地である。とくに男性用の聖地であるので、アナングの女性はカタ・ジュタに近づかない。

払暁のウルルとカタ・ジュタをながめていると、夜明けとともに2つの岩山が何やら交信しているような、まことに幼い感慨に浸ってしまう。聖地の朝の心の震えであろうか。アナングの人たちはこの風景に畏怖を感じ続けてきたのだろう。

ヨーロッパからオーストラリアに渡ってきた植民者は、もともとの住民と戦闘を交えつつテリトリーを拡張し、オーストラリアに根を下ろした。オーストラリア開発の歴史の中で、白人植民者はアナングを居留地に押し込めた。一方で、居留地に地下資源を発見したり、牧場の適地と判断したりした場合は、容赦なくアナングの土地を奪った。エンクロージャー(囲い込み)に似た手口で、ここからオーストラリアの資本主義経済は始まる。オーストラリアに奴隷制が制度としてあったかどうかは議論のあるところだが、採取経済の基盤である土地を奪われたアナングを、植民者は低賃金でこき使った。事実上の奴隷制度である。 ヨーロッパからオーストラリアに渡ってきた植民者は、もともとの住民と戦闘を交えつつテリトリーを拡張し、オーストラリアに根を下ろした。オーストラリア開発の歴史の中で、白人植民者はアナングを居留地に押し込めた。一方で、居留地に地下資源を発見したり、牧場の適地と判断したりした場合は、容赦なくアナングの土地を奪った。エンクロージャー(囲い込み)に似た手口で、ここからオーストラリアの資本主義経済は始まる。オーストラリアに奴隷制が制度としてあったかどうかは議論のあるところだが、採取経済の基盤である土地を奪われたアナングを、植民者は低賃金でこき使った。事実上の奴隷制度である。

オーストラリアは人種的偏見のない国だと、今では豪語しているが、1960年代までは白豪主義の国だった。そういう時代にオーストラリアの白人政府はウルルとカタ・ジュタの一帯を国立公園に指定した。国立公園内部に観光用の宿泊施設を造った。1970年代以降、アナングが異議申し立てを行い、政府はアナングが先祖伝来の土地であると主張する土地の権利を認め始めた。国立公園は例外とされたが、1980年代にはウルルとカタ・ジュタのある国立公園にもアナングの地権を認め、国立公園の用地を政府がアナングから借り受けるという形で決着をつけた。アナングの異議申し立てを入れて国立公園内部にあった観光客用の宿泊施設が取り払われ、公園の外のユーララに新しいリゾートが造成されたのもこのころのことである。

4 ウルルの日没

日没の時間帯にウルルの夕日ポイントへ出かけた。夕日に赤く染まるウルルを見るためである。中国・トルファンの火焔山と同じで、日によって赤みが違う。運が良ければ観光ポスターのような、燃えるウルルの岩肌が撮影できたのだろうが、この日は炎上がたりなかった。

その代わり、空からパラシュートがふわりふわりとウルルの方へ降りていくのが見えた。

ウルルは観光地なので、エアーズ・ロック空港からヘリコプターによる上空散歩や、セスナ機から飛び降りるスカイ・ダイビングが楽しめる。なんなら豪華ホテルを出て、キャンプ生活も楽しめる。荒野の真ん中でディナーを楽しむバスツアーもある。気が向けばラクダの背中に乗って荒野を歩くこともできる。

Once

in a lifetime――とエアーズ・ロック・リゾートの宣伝キャッチフレーズは言う。そうした風光明媚な――この赤土の荒れ地の風景もその一つだろう――観光地である。贅沢な休暇をたっぷりお楽しみあれ。それに、もしよろしければ、アナングの一風変わった伝統文化にも触れることができますよ、といった観光地である。

アナングは日本人と同じで太陽崇拝の伝統がある。オーストラリア・アボリジニの国旗というか、民族旗というか、その旗のデザインは太陽である。 アナングは日本人と同じで太陽崇拝の伝統がある。オーストラリア・アボリジニの国旗というか、民族旗というか、その旗のデザインは太陽である。

太陽は生と死に深く結びついている。アナングの伝説では、太陽は女性で、月が男性だ。太陽であるある女性は、夕方、西の彼方で、もっていたトーチを消し、暗闇の中を東の方に移動する。それから、トーチに火をつけ、辺りを照らす。それが朝である。

「元始、女性は太陽であった」は平塚らいてうの自叙伝のタイトルである。

そのせいでもなかろうが、日本人をはじめ多くの観光客が日の出・日の入りを拝みにせっせと出かける。

5 カタ・ジュタの日没

1990年代の前半、オーストラリアのメルボルンに住んでいた。1992年6月3日、オーストラリアの最高裁判所が画期的なマーボ判決を出した。

その時期、私はオーストラリアの隣国であるインドネシアのスハルト大統領の開発独裁と反スハルト・民主化運動のせめぎあいをテーマに大学に提出する論文を執筆中だった。メルボルンとジャカルタを頻繁に往復していた時期なので、マーボ裁判はメルボルンの新聞やテレビのニュースを見るだけで、興味はあったものの、関連の学術論文などに目を通す余裕がなかった。

マーボ裁判とは、イギリス人に乗っ取られた先住民の先祖以来の地権をはじめとする各種権利の確認を求めて、エディー・マーボが起こした訴訟だった。

エディー・マーボは、オーストラリアとパプア・ニューギニア間のトレス海峡の島で生まれた先住民の子孫。トレス海峡の島々は現在ではオーストラリア・クイーンズランド州の一部になっている。

この先住民――トレス海峡諸島人とオーストラリア大陸のアボリジニの権原をめぐる争いは、先住民の子孫はもとよりヨーロッパ系のオーストラリア人にとっても非常に関心の高い問題だった。

オーストラリア最高裁の判決は、先住民の権原を認める画期的なものだった。国家の基盤は「領土」である。現在のオーストラリアの領土は、1770年にキャプテン・クックがオーストラリアに上陸し、続いて1788年にイギリスから流刑囚を中心とした最初の植民者がシドニーにやってきた時に始まる。当時のイギリスはこの土地は無主地=terra nulliusであると宣言した。土地の所有者が不明で、だれが支配しているかも明確ではない、という理由で、オーストラリアをイギリス国王の所有とした。その宣言が温存され、現在のオーストラリアがイギリスから主権を引きついだ。

マーボ判決でオーストラリアの最高裁判所は言った。18世紀イギリスの terra nulliusの認識はあやまりであって、イギリス人がやってくる以前から、先住民は共同体、個人として土地に対する権利(native title)を持っていた。

オーストラリアの裁判所が自国の領土をめぐるterra nullius のフィクションを指摘したのだ。

この裁判闘争を10年も続けたエディー・マーボは、しかしながら、この判決を聞くことができなかった。判決が出る半年前の1992年1月に彼は死去していた。

判決をうけてキーティング政権時代の1993年にネイティヴ・タイトル法ができた。地下資源その他で土地を利用するにあたって、先住民側から異議申し立てがあれば裁判を行い、先住民側勝訴の場合は、土地の使用料あるいはそれに相当する福利厚生の便宜を先住民側に提供する取り決めになった。

アボリジニの土地、カタ・ジュタの夕焼けはこの通りの鮮やかさだ。カタ・ジュタは日の出よりも日の入りの方が豪華絢爛である。この焼け空を見ながら日本のことを思った。

日本の明治政府は北海道のアイヌ民族から土地の権利をはじめ彼らの先祖伝来の権原を取り上げた。例えばサケ漁は、日本人にとってのクジラ漁以上に、アイヌ民族にとっては重要な行事だが、この伝統の漁は現在では当局の許可を得ないと、たとえアイヌ民族であっても違法な漁業行為になる。日本政府のアイヌ民族に先住民権原の侵害・蹂躙は国連でしばしば取り上げられている。

オーストラリのマーボ判決では、最高裁判所の7人の判事のうち6人がterra nullius

の判断の誤りを認めた。

さて、日本の最高裁判所に、マーボ判決のような、歴史を書きかえる判断ができるか、どうか。

6 星空

星空を撮ろうと思った。

エアーズ・ロック・リゾートの環状道路の内側に原っぱがあり、ウルルをながめるための小高い丘――展望台がつくられている。カメラと三脚をかかえて、その丘に登った。展望台に行く原っぱの道には、誘導灯が設置されているが、足元を照らすだけの光量がなく、懐中電灯を持って行った。

残念なことにこの夜は月が明るく輝き、またリゾートの灯りもあって星の撮影には不利な条件だった。それでも、モノクロームで撮影したウルル上空にはかすかではあるが星が見えた。

日本の娘さん数人が丘に登ってきて、星空を眺めながらヤキソバを食べ始めた。リゾートのセンターにはテイクアウト(これは米語で、オーストラリアではテイクアウエイという)専門の焼きそば屋・エアーズ・ワック(wokとは中華鍋のこと)がある。 日本の娘さん数人が丘に登ってきて、星空を眺めながらヤキソバを食べ始めた。リゾートのセンターにはテイクアウト(これは米語で、オーストラリアではテイクアウエイという)専門の焼きそば屋・エアーズ・ワック(wokとは中華鍋のこと)がある。

「星空の下で食べるヤキソバはおいしい?」

「ええ、とても」

よく冷えた缶ビールも欲しいところだろうが、エアーズ・ロック・リゾートをはじめ、ノーザンテリトリー(準州)では、厳格なアルコール飲料販売規制が行われている。たとえば、エアーズ・ロック・リゾート内での、たった1店しかないスーパーマーケットでは酒を売っていない。ホテルではバーやレストランで酒は飲めるが、レストラン以外で酒を飲めるのはルームサービスしかない。

リゾートの中でアルコール飲料をボトルで売っているのはたった1軒のホテルだけだ。そのホテルでも、酒を購入する際はホテルの宿泊客あるいは身分を証明するパスポートの提示を求められる。特にアナングに対しては厳格で、ウルルの近くにあるアナングのコミュニティー・ムティジュルなどの住人に対してはアルコール飲料を提供せず、持ち帰りも許さない。ムティジュルのアナングはウルルの地権者である。

そういう事情で、日本の娘さんたちはウルル上空の星を眺めながらヤキソバを食べていたのである。

観光客といえども、屋外で飲酒できる機会は、エージェントが企画する遠足ツアーのカタジュタの夕日を眺めながら一杯、といった催しだけである。

ノーザンテリトリーが酒販売に厳しいのは、この準州がオーストラリの他の州と比較して飲酒による病気、事故、犯罪が高いからと言われている。また同時に、アボリジニに酒を飲ませないためだともいわれている。

2007年に、オーストラリアのジョン・ハワード首相(当時)が、ノーザンテリトリーのアボリジニ地域でのポルノグラフィーと酒の販売、所有、輸送を6か月間禁止する提案をしたことがある。アルコール飲料とポルノグラフィーがアボリジニの間の小児愛を助長させて、ひいてはアボリジリニの文化を破壊している、というのが禁止の理由だった。アボリジニへの福祉手当が酒代に消えていることへの不快感という隠れた理由もあった。

アボリジニの指導者の中には「嫌悪すべき家父長的態度」と首相の方針を激しく非難する人もいた。「社会福祉手当が酒代に消えてしまうことを問題にするのであれば、それはアボリジニだけに限った問題ではない」という批判もあった。私がメルボルンに住んでいたころ、白人の若者が昼間からバーにたむろして酒を飲んでいた。知り合いのオーストラリア人に聞くと、失業保険金で飲んでいるんだ、と教えてくれた。

エアーズ・ワックのヤキソバを食べ終わった娘さんが尋ねた。「南十字星はどれですか?」 エアーズ・ワックのヤキソバを食べ終わった娘さんが尋ねた。「南十字星はどれですか?」

見あげる空の数ある星の中で、どれが南十字星なのか判別できない。そこで、おおざっぱなあたりをつけて撮影したのがこの写真。

南十字星はそれを見ることもできない日本でも有名なあこがれの星で、オセアニア地域ではオーストラリア、ニュージーランド、サモア、パプアニューギニアの国旗に使われている。ヨーロッパ人が南十字星を認識したのは大航海時代の15〜16世紀ころである。航海者に南の方角を示す星だった。

アボリジニは南十字星をはるかな昔から知っていた。オーストラリアの著名なアボリジニの詩人キャス・ウォーカーによると、彼女が子どものこと聞かされたお話は次のようなものであった(Walker, Kath, Stradbroke Deamtime, Sydney, Angus and Wilson, 1972.)

空の神様であるビアミはアボリジニがふえたため、一度にみんなを見守ることが難しくなった。そこでミラブカという助手を雇った。神様はミラブカに永遠の生命を与えてあげると約束して、ミラブカの両手足に明かりをつけて、彼を天空の星の間に張り付けた。地上の人々はミラブカの灯りを見上げて、ミラブカに見守られていることを確認し安堵してきた。だが、やがて白人が海を渡って侵入してきた。白人は部族から土地を奪い、ミラブカをサザン・クロスと呼び変えた。

7 ラクダ

オーストラリアが「駱駝の王国」であることは、日本であまり知られていない。野生の――正確には家畜として人間に飼育されていない野生化したラクダ――がオーストラリアには100万頭近くいると推定され、その数では世界一である。ラクダはコアラ、カンガルーと並びオーストラリを代表する動物なのだ。

エアーズ・ロック・リゾートの環状道路の外れにラクダ牧場があった。観光客を乗せて荒野を散歩する駱駝ツアーを提供している牧場である。冷やかし気分で牧場へ行ってみた。

乾燥した赤土の大地に、木造家屋が立っている。牧場のオフィスである。オフィスを抜けて牧場内に入れてもらった。

牧場の柵の中に観光用のラクダが休息している。鞍がつけられている。アボリジニの牧童が柵にもたれかかってそのラクダを所在無げにながめている。ラクダを馬におきかえれば、昔のハリウッドの西部劇に出てきそうな牧場の雰囲気がある。 牧場の柵の中に観光用のラクダが休息している。鞍がつけられている。アボリジニの牧童が柵にもたれかかってそのラクダを所在無げにながめている。ラクダを馬におきかえれば、昔のハリウッドの西部劇に出てきそうな牧場の雰囲気がある。

オーストラリの北の海岸部は熱帯で、南の海岸部は温帯で、ともに緑豊かな土地である。大陸の内陸中央部は乾燥地帯である。オーストラリアの南海岸で植民地開発を始めたイギリス人たちは、やがて、資源を求めて大陸中央部に出かけるようになった。

ガソリン・エンジンの自動車が走り始めたのは19世紀の後半である。19世紀のオーストラリア中央部には自動車もなく、自動車用の道路もなかった。乾燥地帯の移動には「砂漠の船」ラクダが使われた。

当時、イギリスの勢力圏だったインド・パキスタン・アフガニスタンやアフリカ、アラブ世界から、ラクダが船に乗せられてオーストラリアに持ち込まれた。したがって、オーストラリの荒野には、野生にもどったアフリカ系の一こぶラクダとアジア系の二こぶラクダが入り混じっている。

イギリスはラクダとともにラクダ使いも招聘した。アフガニスタンだけでも2000人がやってきた、という。

ラクダはキャラバンを組んで、19世紀のオーストラリア乾燥地帯を旅した。運んだ荷物は水・食料・機材である。アジア中央部のシルクロードのような感傷は少ない。

ラクダ牧場の事務所の壁にはオーストラリアのラクダの歴史を物語る写真が飾られていた。その中の1枚を複写したのがこの写真だ。アメリカの西部開拓史を思わせる光景だ。オーストラリアの開拓史の一コマである。

やがて、自動車の時代になってラクダがいらなくなった。ラクダは野に放たれて野生化した。増えたラクダが乾燥地帯の貴重な羊飼育用の水を飲み、牧草を食べるなどの農業被害が目立つようになった。そこで人間はラクダを大量殺戮した。この行為は動物愛護派から激しい非難を浴びた。

8 ドリーム・タイム

ウルル・カタ・ジュタ国立公園は聖域(sanctuary)である。域内への人の立ち入りをできるだけ少なくしている。動植物の生態系を守り、さらに聖域に対するアナングの人々の強い尊崇の念を重んじているためである。 ウルル・カタ・ジュタ国立公園は聖域(sanctuary)である。域内への人の立ち入りをできるだけ少なくしている。動植物の生態系を守り、さらに聖域に対するアナングの人々の強い尊崇の念を重んじているためである。

カタ・ジュタは多くの岩山が連なる。岩山と岩山の谷筋は魅力的な遊歩道になりうる。だが、遊歩道にするためには安全のための最小限の歩道整備をしなければならない。自然に手を加えない――この大原則を守りつつ、観光振興と折り合いをつけるために、カタ・ジュタでツーリストが立ち入ることができる地域は、カタ・ジュタの岩山の谷筋の2つのコースだけに制限されている。それ以外の場所は立ち入り禁止である。

一つは「ワルパ渓谷」で、往復1時間2キロのコースだ。いま一つが「風の谷渓谷」の1周8キロ3時間のコースだ。

私は両方のコースを歩いてみた。「ワルパ渓谷」には急な坂もない。岩石が散らばったがれ場も少ない。歩きやすいコースだった。「風の谷渓谷」はコースが長いうえ、途中に比較的傾斜の強い岩の上を歩かねばならないところがあった。ちょっと厳しいコースだった。へこたれそうになりながら歩いていると、向こうから公園のレインジャーの制服を着た背の高い東洋人が坂道をひょいひょいと軽やかに下りてきて、すれ違う時、「大丈夫ですか」と日本語で声をかけてくれた。

「何とか歩いてます」

「気をつけて」

このコースは体力を消耗させる歩きになるので、気温が36度を超える予報が出たときは、コースの一部が安全のために閉鎖される。

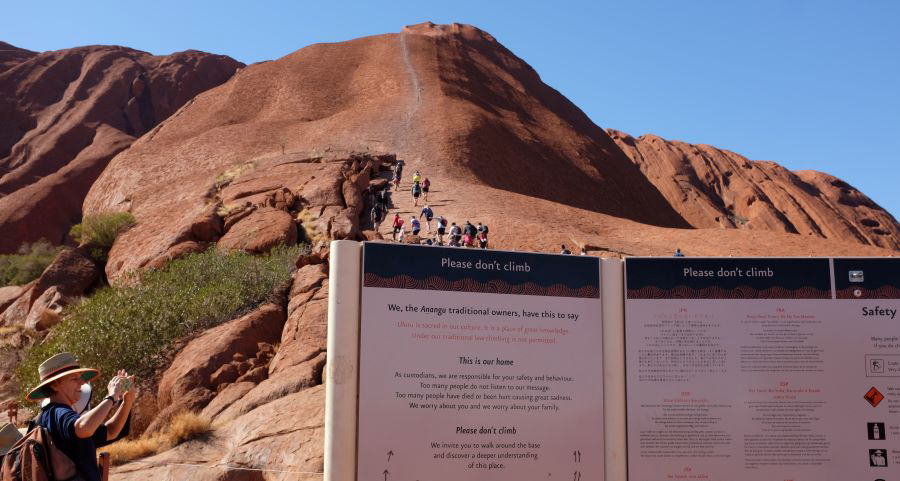

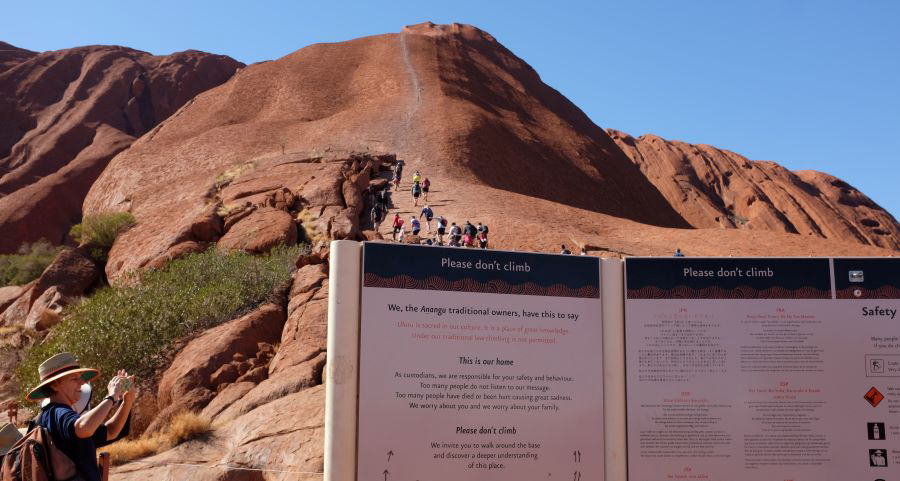

「ワルパ渓谷」コースを、女子陸上選手風のビキニ・スタイルでノッシノッシと歩いている人がいた。ウルルの岩山に登った女性が、暑さのせいか、登頂の感激からか、着ていた物を脱ぎ捨てて、ビキニの下着姿になって、大騒ぎになったこ とがあったそうだ。ウルルは登ることさえやめてほしいとアナングが言い続けてきた聖なる岩山である。バンコクの仏教寺院にハイヒールであがりこみ、イスラムのモスクにショートパンツで入るような、無作法な行為だった。したがって、アナングだけでなく、多くの人が衝撃をうけた。 とがあったそうだ。ウルルは登ることさえやめてほしいとアナングが言い続けてきた聖なる岩山である。バンコクの仏教寺院にハイヒールであがりこみ、イスラムのモスクにショートパンツで入るような、無作法な行為だった。したがって、アナングだけでなく、多くの人が衝撃をうけた。

まったく人間ってやつは――ウルル・カタ・ジュタの風景から、一切の人間と人間が造った構造物をとり去ると、そこに、オーストラリアのアボリジニが「ドリーム・タイム(Dream Time)」と呼ぶ原初の風景が現れてくる。

Dream

Time はオーストラリア人に移り住んだヨーロッパ人が、先住民のアランダ族の言葉「アルチェリンガ(alcheringa)を翻訳した言葉である。原型は(アルチェレ(夢)にンゲ(形)を添えた altjerrenge (in the dreamtime)であるとAustralian

Concise Oxford Dictionary にある。物質世界、道徳世界、霊的世界についてアボリジニが継承してきた記憶である、とも同辞書は説明する。

ウェブスターの辞書は、アボリジナルの神話における創世の時。人間の祖先の創出し、また神話の源泉となるアボリジナルの時間、と説明する。研究社の『英和大辞典』は「宇宙創造のとき」と短く言い切っている。

ドリーム・タイムはアボリジニにとっての『創世記』なのか。大型の英語辞書にはたいてい載っている言葉だが、その定義は漠然として、なおつかみどころがない。

アボリジニの知識人たちは、ドリーム・タイムはアボリジニのコスモロジーであり神学である、と語る。

オーストラリアのアボリジニは文字を持たなかった。先祖の経験は文字にして記録されることがなく、口承で世代から次の世代へと受け継がれてきた。同時にアボリジニは過去、世界の他の民族との接触が少なかった。したがって、祖先の経験や記憶は繰り返し反芻されたが、この間、外部世界から新しい情報が加えられることはなかった。

こうしたことから、アボリジニにとって過去は断絶されたものではなく、過去に存在したものは現在なお夢を見続けているし、現在を生きるはアボリジニは過去・現在・未来を行き来している、と了解されている。

原初、この世界を創ったアボリジニの祖先は、今なお、今を生きている人々とともにドリーム・タイムにいる。エアーズ・ロック・リゾートのタウン・スクエアのお土産屋さんで買ったJosephine Flood の The Original

Australians という本にそんなことが書いてあったが、さっぱり雲をつかむような話である。

ドリーム・タイムはアボリジニのコスモロジーであり、神学であると説明した先の知識人はこうも言っている。アボリジニではないオーストラリア人にはなかなかわかりにくい観念である。 ドリーム・タイムはアボリジニのコスモロジーであり、神学であると説明した先の知識人はこうも言っている。アボリジニではないオーストラリア人にはなかなかわかりにくい観念である。

ウルルのカルチュラル・センターではアボリジニが絵をかいて、作品を販売している。アボリジニの絵画のテーマは、部族のトーテムの動物や、アボリジニのコスモロジーを表すような点描画が多い。以前、メルボルンの美術館で撮影したアボリジニ絵画を添えておいたので、感受性の豊かな人はこれらの絵から、ドリーム・タイムのかけらでも感じていただきたい。

9 ウルル周回

ウルルの岩山を1周する遊歩道を歩いた。

ご覧のような広い遊歩道が整備されている。ウルル1周ざっと10キロ。時計回りに周回すると右手に岩山、左手にだだっ広い荒野が見える。反時計回りだと、左右の風景が入れ替わる。要するに、岩と荒野だけ、あとは何もない。ソフトドリンクやスナックを売っている休憩所もない10キロの遊歩道。ウルルはアナングの霊場だが、日本の観光霊場とは雰囲気が異なる。

10キロの道をウルルの岩肌8割、辺りの荒野の風景2割の配分で見ながら歩く。9月のウルルは日が昇ってもまだそれほど暑くない。空気が乾燥しているので、汗がたらりと流れ落ちることもない。朝早い時間帯の散歩はさわやかである。

観光用のポスターでよく見かけるウルルの岩山の写真には遠景のものが多く、比較的ツルンとした台形で写されている。ウルル1周の遊歩道を歩いていると、ウルルが違った形で見えてくる。 観光用のポスターでよく見かけるウルルの岩山の写真には遠景のものが多く、比較的ツルンとした台形で写されている。ウルル1周の遊歩道を歩いていると、ウルルが違った形で見えてくる。

こんもりとした岩山があって、岩のすそ野が広がっている。あちこちに巨大なくぼみができていて、どこからか転がり落ちてきた大きな落石がすそ野のスロープに不安定な形で止まっている。

ウルルが誕生して少なくとも9億年が経過している。その間、雨水、風、太陽にさらされてきた岩肌は、近くで見ると肌理の荒れ具合がよくわかる。

ウルル一帯は乾燥地帯なので年間の雨量は多くないが、夏の初めの11月ごろには雨が比較的よく降る。

ウルルの岩山に降った雨は、地面に浸み込むことなく、岩の表面をつたって流れ、一か所に集まって、滝となって一気に地上に落ちる。公園のレーンジャーがスマートフォンで撮影したウルルの滝の写真を見せてくれたが、那智の滝のような落ち方であった。ただし、この滝は長くは続かない。雨があがると滝も何事もなかったように消える。滝つぼにはしばらくのあいだ水が溜まっているが、やがてこれも干上がる。ウルルの周辺では1か所だけ水たまりが一年中残っている所があって、観光スポットになっている。

岩肌に大きな亀裂ができている所もある。やがて裂け目が広がり、岩が崩落する日がやってくることだろう。

すでに崩落した場所もあり、巨大な岩石が積み重なっている。

ウルルの岩肌には自然が刻み込んだ抽象絵画ふうのくぼみが生じている。立ち止まってじっと眺めていると、ガマガエルのように見えたり、蚤のように見えたりする。

ウルルは岩山それ自体がアナングの信仰の対象であり、周回遊歩道にはところどころ「センシティブ・エリア」の看板が立っている。そこでは写真撮影を慎むようにとレーンジャーにあらかじめ言われていたので、霊気はわが身をもってしかと感じたものの、その風景の写真をお見せできないのがまことに残念である。

10 ウルル閉山

ウルルへはメルボルン経由で行った。メルボルン空港で2時間の余裕があり、ウルル行きの国内線に乗り継ぐつもりだった。だが、カンタス航空で切符を買う時、乗り換え時間が2時間ではきつい、エアーズロック・ロック行きのジェット・スターに乗り継ぐときは3時間が必要だと言われた。

そういうわけで、メルボルンに1泊し、翌朝の便でウルルに向かう切符を発券してもらった。なるほど、当日朝のジェット・スターのターミナルは大変な混みようだった。もっとも、前日の成田発のカンタス機は出発が1時間近く遅れ、遅れを取り戻せないままメルボルンに着いたのであるが……。飛行機の発着はあてにならない。

メルボルンの街を一日散歩した。メルボルの中心部の「シティー」とよばれる地域――東京の銀座1丁目から8丁目よりちょっと広い程度――を走る路面電車がすべて無料になっていた。

無料トラムを降りたクイーン・ビクトリア・マーケットで中国系の年配の女性がオーストラリア版の『ビッグ・イシュー』を売っていた。この雑誌はホームレス状態の人の自立を援助する目的で世界のいくつかの国で発行されている。つれあいが1部買い、ついでにその女性と立ち話をした。メルボルンに来て15年になると言っていた。

買った雑誌は8月23日‐9月5日号で、表紙の写真が著名なアボリジニの俳優 “Uncle”Jack Charles だった。 8月にオーストラリアのペンギン・ブックスから自叙伝 “Born-Again

Blakfella”を出版したばかりの話題の人だった。

9月になってから英国のBBCもジャック・チャールズのことを話題にした。

浮浪者・麻薬常習者・刑務所暮らしを経て、現在は俳優にしてミュージシャン、アボリジニの長老であるジャック・チャールズの紆余曲折の人生のそもそもの発端が、白人とアボリジニの間に生まれた子どもをアボリジニの社会から隔離し白人社会で育てて、白人のアイデンティティーを植え付け、オーストラリアの白人社会に同化させようとしたオーストラリアの国策だった。

この同化政策によって親元から引き裂かれた子どもたちがオーストラリアでは“stolen generations”と呼ばれている。ジャック・チャールズはその中のひとりだった。

アボリジニの子どもの人格形成に悪影響を与えたこの隔離政策は1970年代には廃止されたが、オーストラリア政府がその政策の誤りを公式に認めたのはずっと後の2008年になってからのことである。当時のケヴィン・ラッド首相が議会の演壇で「ソリー」と言った。

さて、ウルルが長い間「エアーズ・ロック」と呼ばれてきたのは、1873年にここを探検したウィリアム・ゴスという人が当時の南オーストラリア植民地首相のヘンリー・エアーズに「よいしょ」して、この岩山をエアーズ・ロックと呼んだのがきっかけである。

20世紀後半の観光旅行時代には国内外から多くのツーリストがウルル登攀を目指してやってきた。イギリスのチャールズ皇太子と故ダイアナ妃もウルルに登った。それを見ていたアナングの女性が「かわいそうに。あんなに痩せて」とダイアナ妃を評したという話が残っている。アナングの女性はそうじてまるまると太っている。

ウルル・カタ・ジュタ国立公園一帯の土地は1985年にオーストラリア政府からアナングに返還された。国立公園は政府がアナング共同体から土地を借り受ける形で運営されている。土地返還を契機に聖地ウルルに登る人々をアナングがますます疎ましく思うようになった。ウルル登攀禁止が表立って議論されるようになった。

ウルル・カタ・ジュタ国立公園は1985年の土地返還以来、アナングの代表とオーストラリア政府の代表が共同で管理・運営する方式を採用していた。この管理・運営理事会が2017年に2019年からの登攀禁止を決め、公式に発表した。

観光事業による収入よりもアナングの気持を優先させた決定だった。登山禁止は2019年10月26日からと決まった。10月26日は1985年にこの土地がアナングに返還された記念日である。

私がウルルを訪れた2019年9月、ウルルは駆け込み登攀の観光客で大賑わいだった。

2019年10月26日、ウルルは以後登山禁止になった。登攀ルートに打ち込まれた鉄の杭と鎖はすべて取り外される。アナングの人々がウルル登山禁止を祝う様子については『シドニー・モーニング・ヘラルド』が詳しい。

(写真と文:花崎泰雄)

|

リゾート内には円形の自動車道路が建設されていて、その外周に5つのホテル、ロッジ、キャンプ場、劇場、観光案内所などがあるリゾート・センターなどが配置されている。その円形の道路を20分おきに無料のリゾート・シャトル・バスが巡回している。道路の内側には半乾燥地帯のウルルの植生を残した野原があり、高台にはウルルが見える展望所が造られている。冒頭のタイトル写真はそこで撮影した。

リゾート内には円形の自動車道路が建設されていて、その外周に5つのホテル、ロッジ、キャンプ場、劇場、観光案内所などがあるリゾート・センターなどが配置されている。その円形の道路を20分おきに無料のリゾート・シャトル・バスが巡回している。道路の内側には半乾燥地帯のウルルの植生を残した野原があり、高台にはウルルが見える展望所が造られている。冒頭のタイトル写真はそこで撮影した。

ヨーロッパからオーストラリアに渡ってきた植民者は、もともとの住民と戦闘を交えつつテリトリーを拡張し、オーストラリアに根を下ろした。オーストラリア開発の歴史の中で、白人植民者はアナングを居留地に押し込めた。一方で、居留地に地下資源を発見したり、牧場の適地と判断したりした場合は、容赦なくアナングの土地を奪った。エンクロージャー(囲い込み)に似た手口で、ここからオーストラリアの資本主義経済は始まる。オーストラリアに奴隷制が制度としてあったかどうかは議論のあるところだが、採取経済の基盤である土地を奪われたアナングを、植民者は低賃金でこき使った。事実上の奴隷制度である。

ヨーロッパからオーストラリアに渡ってきた植民者は、もともとの住民と戦闘を交えつつテリトリーを拡張し、オーストラリアに根を下ろした。オーストラリア開発の歴史の中で、白人植民者はアナングを居留地に押し込めた。一方で、居留地に地下資源を発見したり、牧場の適地と判断したりした場合は、容赦なくアナングの土地を奪った。エンクロージャー(囲い込み)に似た手口で、ここからオーストラリアの資本主義経済は始まる。オーストラリアに奴隷制が制度としてあったかどうかは議論のあるところだが、採取経済の基盤である土地を奪われたアナングを、植民者は低賃金でこき使った。事実上の奴隷制度である。

とがあったそうだ。ウルルは登ることさえやめてほしいとアナングが言い続けてきた聖なる岩山である。バンコクの仏教寺院にハイヒールであがりこみ、イスラムのモスクにショートパンツで入るような、無作法な行為だった。したがって、アナングだけでなく、多くの人が衝撃をうけた。

とがあったそうだ。ウルルは登ることさえやめてほしいとアナングが言い続けてきた聖なる岩山である。バンコクの仏教寺院にハイヒールであがりこみ、イスラムのモスクにショートパンツで入るような、無作法な行為だった。したがって、アナングだけでなく、多くの人が衝撃をうけた。

ドリーム・タイムはアボリジニのコスモロジーであり、神学であると説明した先の知識人はこうも言っている。アボリジニではないオーストラリア人にはなかなかわかりにくい観念である。

ドリーム・タイムはアボリジニのコスモロジーであり、神学であると説明した先の知識人はこうも言っている。アボリジニではないオーストラリア人にはなかなかわかりにくい観念である。