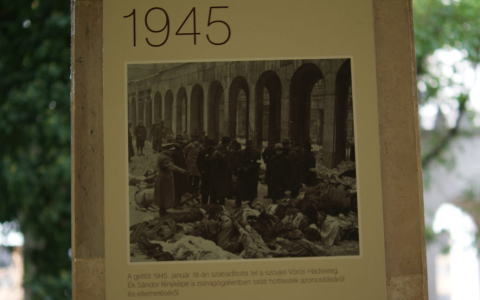

1 ウィーンからブダペストへ 昨年連載した『ヨーロッパ2011初秋』は、ストックホルムからウィーン見物を済ませたところで一応終わりにした。ウィーンを見たあと、数日間ブダペスト見物もしたので、その時の見聞をだらだらと書いてみようと思う。題して「続・ヨーロッパ2011初秋」。 オーストリアの首都ウィーンからハンガリーの首都ブダペスト(発音はブダペシュトの方が近いようだ)まで列車で行った。ウィーン・ブダペスト間の鉄路は300キロほど、3時間の列車の旅になるはずだった。それが倍の6時間の旅になってしまった。 ウィーンの西駅から列車に乗った。近くの席にいた人懐っこそうな男性が英語で話しかけてきた。 「日本から?」 「ええそうです。あなたは?」 「私はウィーンに住んでいて、今日はブダペストまで日帰りでいきます」 「ビジネスですか」 「私はペルシャの美術を研究していて、ブダペストの仲間と打ち合わせに行きます」 「ペルシャの美術研究ですか。楽しそうなお仕事ですね。ペルシャにはよくお出かけになるのでしょうね」 などと話しているうちに、列車がハンガリーとの境界近くのブルック・アン・デル・ライタという名の駅で止まったきり動かなくなってしまった。 ドイツ語の車内放送があった。列車が順調に運行しているときは、ドイツ語の車内放送に続いて英語の案内が録音再生で流される。だが、いったん何か変わったことが起きると、ドイツ語だけの生放送になってしまう。 「この先で架線が切れて電車が動けなくなったそうです。復旧にかかる時間は不明だと言っています」 ペルシャ美術研究者が英語で説明してくれた。彼はポケットから携帯電話を取り出し、ブダペストの友人に、遅れると連絡しなくては、と言った。 しばらくすると、またドイツ語の車内放送があった。  「架線の復旧には半日ほどかかりそうなので、ここで列車を降りてバスに乗り換え、架線事故の向こうの別の駅まで移動してくれと言っています」 ペルシャ美術研究家が説明してくれた。そのあと、彼は立ち上がって、車内のドイツ語がわからない乗客のために、同じことを英語で繰り返した。本来は車掌の仕事なのだが、親切な人だ。 ブルック・アン・デル・ライタという小さな町の駅前でバスを待った。20分ほどまたされてバスがやってきた。日本の通勤電車のようになった満員バスで、新しい列車が待っている駅に向かった。その駅の名前は忘れてしまったが、そこでもブルック・アン・デル・ライタ駅へ向かう大勢の旅客がバスを待っていた。  ブダペストへ行く電車がホームで待っていた。その車内では中年の女性が先ほどのペルシャ美術研究者を相手にこんなことを喋っていた。 ブダペストへ行くのだが、あそこにはあまりいい印象を持っていない。前回行ったとき地下鉄の切符を紛失してしまい、検札の駅員にとがめられて、いくら紛失したと説明しても聞き入れてもらえず、高額な反則金を取られた。あの国は最近まで共産主義の国で、共産主義者のやり方がいまだにのこっている……とかなんとか。 ペルシャ美術研究者はいささか辟易した様子だった。それを救ったのは近くの席にいた年配の男性だった。「すこし静かにしてくれませんか。疲れた。眠りたい」と彼が言った。女性は自分の席に戻って行った。 前回ブダペストで不愉快な思いをしたにも関わらず、またブダペストへ行くというのは、どういうことなのだろうか? 不愉快な地下鉄の経験だったが、にもかかわらずブダペストの魅力には抗いがたい、ということなのだろうか? 2 恐怖の館 18世紀のハンガリーはハプスブルク家が支配するオーストリアの属領となり、19世紀半ばにオーストリア=ハンガリー帝国として再編された。第1次世界大戦後にハプスブルク家が終焉を迎え、ハンガリーは共和国として独立した。だが、間もなくヒトラーの台頭とともにナチスに接近した。 第2次世界大戦中にはドイツに占領された。戦後はドイツ軍を排除してハンガリーを解放したソ連の衛星国になった。1956年にはソ連指導部のスターリン批判が公にされた。同じ年、このスターリン批判の波に乗ってハンガリーはソ連のくびきから逃れようとした。しかし、こうしたハンガリー市民の政治のうねりが、ソ連の武力介入を招いた。ハンガリー事件である。 アンドラーシ通りはブダペスト随一の美しい大通りである。このアンドラーシ通り60番地に「恐怖の館」という名の博物館がある。博物館の建物はかつて、ナチス・ドイツの支援でナチ党をまねてハンガリー人が結成した矢十字党がヒトラーの支援でハンガリーの政権を握った1944年から1945年にかけて、秘密警察の本部として使われていた。ここにはドイツのナチの出先機関も同居していた。  さらに、第2次大戦後のスターリン時代には、ソ連のKGBをまねてつくった秘密警察アーヴォがこの建物を本部に使った。 展示室ではヒトラー時代の矢十字党や、スターリン時代のアーヴォの暗い記憶を呼び戻す秘密警察の制服、通信機器、秘密文書などのほか、抑圧した側の人間、その犠牲となった人々の写真、あるいは、のちにになって当時の記憶を語る被害者のビデオ映像などを、スマートな手法で展示している。 地下にはこの建物が秘密警察の本部だったころ、尋問や拷問のために使われたという小部屋がある。地下室そのものが展示物になっている。クメール・ルージュのトゥール・スレーン虐殺博物館のような犠牲者の白骨は展示される生々しさはないが、地下のよどんだ空気に残忍な記憶がただよう。 博物館内部の展示物は撮影が禁止されている。唯一の例外が建物内部の中庭風空間に展示されている戦車と、犠牲者の顔写真で埋め尽くされている壁だ。  この恐怖の館は2002年に開館した。開館のための資金を提供したのは現在のハンガリー首相オルバーン・ヴィクトルである。彼は右派の政党フィデスを率いている。 ハンガリーは東欧の中では一足早く西欧化の道を模索し、ソ連崩壊後は右派政党連合と左派政党連合が政権を競いあってきた。オルバーン率いる右派のフィデスは左派の社会党に勝てず、2002年から2010まで社会党と左派政党の連立内閣がハンガリーの政治を担当してきた。2010年にフィデスが8年ぶりに社会党から政権を奪い返した。 ハンガリーの社会党はソ連時代の共産党の系譜だ。2002年開館の恐怖の館はオルバーンの社会党攻撃の道具だったという見方が、開館当初からあったという。 恐怖の館は社会党攻撃にはあまり役に立たなかったのか、2002年の選挙では社会党が勝利して政権につき、2006年、2008年と社会党政権が続いていた。 したがって、左派びいきの人は、アンドラーシ60番地の館を、プロパガンダの館とよぶ。 3 ブダペスト地下鉄 ブダペストの地下鉄はロンドンのそれに続いて世界で2番目に古く、大陸ヨーロッパで最古である。あのパリの地下鉄より古い歴史を持っている。 ブダペストの地下鉄が開通したのは1896年。1927年営業開始の東京・銀座線より30年ほど早い。アンドラーシ通りの下を走る世界で2番目に古い地下鉄は現在でも、地下鉄1号線としてつかわれている。 当時の地下鉄建設は地表から地面を掘り下げてゆく開削方式で行われた。東京の銀座線も同じ方式だ。大きな溝を掘り、そこへ地下鉄トンネルをつくったあと、土をかけてトンネルを埋める。したがって、ブダペストの地下鉄1号線の駅は、銀座線の駅とおなじように地表から浅いところにある。  ウィーンの地下鉄もそうだったが、ブダペストの地下鉄も改札ゲートがない。乗客は切符を買い、そのままプラットフォームに下りてゆく。簡単にただ乗りができそうな状況だ。 ただ乗り(フリーライダー)は現代社会の厄介な問題だ。うろ覚えだが、むかし「はしけの教訓」というエピソードを読んだことがある。 かつて長江(揚子江)をさかのぼって重慶に行く船は、急流にさしかかったとき、ロープで船を岸辺から曳いてもらっていた。 船を曳くのは近くの村から集まった人々だ。曳き手のなかにムチをもった男がいて、怠けている者を容赦なく打つ。この様子を船の中から見ていたアメリカ人(なぜかこういうときはたいていアメリカ人が引合いに出されるのであるが)の女性が、「あの非人道的なムチ打ちをやめさせない」と船長に迫った。 船長は困った表情で答えた。「それはできない相談です。あのムチをふるっている男は、船を曳いている労働者全員が賃金の一部を出し合って雇っている者です。フリーライダーをゆるさいないために、かれらが自発的にやっていることですから」 ウィーンやブダペストなどヨーロッパの地下鉄では、随時係員が検札にやってきて、もしこの時、無賃乗車とわかった場合は、高額な反則金を取ることでただ乗りに歯止めをかけるシステムを採用しているところが多い。 各駅に改札を設けこれを維持するために必要な経費と、無賃乗車による推定収入減を比較して、改札を設けない方が有利と判断して採用した方式である。したがって瀟洒なウィーンの地下鉄では検札の係員を見かけることはなかった。  だが、ブダペストでは、時間帯によるが、地下鉄の出口で男女数人が乗客に乗車券の提示を求めていた。 筆者がブダペストを訪れたころ、ハンガリー政府がスナック菓子などに課税するポテチ(ポテトチップス)税を始めていた。国民に不健康な食品をたくさん食べさせないようにする方策と説明されたが、80億円ほどの税収増を見込んだ課税でもあった。 ウィーンからブダペストに来るとき、車中の女性が、前回ブダペストへ行ったとき、地下鉄の切符を紛失、検札の駅員にとがめられて紛失したと説明しても聞き入れてもらえず、高額な反則金を取られた――あの国は最近まで共産主義の国で、共産主義者のやり方がいまだにのこっている、とまくし立てていた件をこのシリーズの第1回で紹介した。どうやらあの一件は、残存共産主義メンタリティーのせいというよりは、ブダペストの地下鉄を運行している公共企業体BKVの手元不如意からきた収入増対策の方の可能性が高い。 4 西駅のマック ブダペスト西駅に行った。西駅はパリのエッフェル塔を設計したあのエッフェルが設計したものだ。鉄骨とガラスを使ったブダペスト西駅は19世紀後半に建築された。しばらくの間ヨーロッパのモダンな駅舎の1つだった。 それから、幾星霜。今では駅構内はこんな風である。  西駅に行ったのは別に汽車に乗ろうとしたわけではなかった。西駅に隣接してハンバーガーのマクドナルドの店があり、旅行ガイドブックで「世界で最も優雅なマック」と宣伝されていたので、一目見ようと思い立っただけだ。もともと駅のレストランだったところをマクドナルド用に改装したのだそうだ。  筆者は1990年代の初め、オープンして間もない北京・王府井のマクドナルドでバーガーを食べたことがある。ファミリー・レストランよりワンランク格上のレストランといった感じで、きちんとした身なりの(一張羅に近い)親子でにぎわっていた。印象に残ったのは、床にごみが散らかると、店員が目ざとくそれを見つけて、さっと処理していたことだ。北京の食堂ではあまり見かけない風景だったので、記憶に残っている。 ブダペストをはじめ東欧圏にマクドナルドが進出したのは1988年のこと。この年にはベオグラードにもマック1号店が開かれている。モスクワのマック1号店は1990年のこと。同じ1990年に中国でもマック1号店がオープンした。場所は深圳経済特区。 マックは冷戦構造の終焉を告げるカナリアだったわけだ。マック西駅店の入り口で店内の写真を撮ったら、すぐさま店員があらわれて写真はやめてくれと言った。  バーガーを買って店内で食べているうちに、ジョージ・ミケシュのことを思い出した。大学生のころの英語のテキストがペンギン文庫の How to be an Alien だった。大陸ヨーロッパのベッドには愛があるが、イギリスのベッドにあるものは湯たんぽだ、といった風な冗談でいっぱいの面白い本だった。 ミケシュはハンガリー生まれのジャーナリストで、仕事でロンドン滞在中にイギリスに帰化した。冗談専門のユーモア・ライターかと思っていたら、1956年のハンガリー事件のさいはBBCの特派員として現地取材している。 その生真面目なジャーナリストらしい取材報告を George Mikes, The Hungarian Revolution, Andre Deutsch, London, 1957にまとめた。その邦訳『東欧革命の内幕』(みすず書房)を旅行から帰って読んだ。ハンガリー事件は1956年のソ連共産党のスターリン批判をうけて、ハンガリーがソ連のくびきを逃れようと立ち上がったものの、結局、ソ連に武力で抑え込まれた悲劇だった。日本でもソ連びいきの政党や知識人と、そうでない人たちの間にハンガリー事件をめぐって激しい論争が起こった。 1989年のベルリンの壁撤去、翌年の東西ドイツ合併の時は、日本では論争1つ起きなかったことを思うと、遠い遠い昔のおとぎ話のような日本人のハンガリー事件論争。隔世の感がある。 さて、ミケシュのハンガリー事件報告書だが、第2回の恐怖の館で登場した秘密警察アーヴォとアーヴォを恨む民衆のあいだの血みどろの戦いについて、ミケシュの見聞を紹介しておこう。 ――アーヴォは国会広場に集まった民衆に向かって突然発砲し、600人もの人を殺した。一方、アーヴォのメンバーがブダペストの街路で民衆にとらえられたが最後、一番手じかな木につるされた。民衆はアーヴォの本部を襲撃し、高級士官数十人を殺し、とらえた60人ほどの男を広場に連れ出して、樹や街路灯に逆さづりにして、殴り殺した。市街戦の混乱の中で、154人の囚人と1人のアーヴォの看守が地下牢に閉じ込められた。もう5日間もなにも食っていない、と助けを求める声はかすかに聞こえるのだが、地下牢への秘密の入り口か見つからない。やっと救助隊が地下牢にたどり着いたとき、全員が餓死していた。 ポーランドもそうだが、東欧(今では中欧とよばれる)の国では、ナチやソ連とその手先を相手にした市街戦の記憶が街にしみついている。 5 中央マーケットにて 6 夢幻的教会 9 その他思い出すままに |