1 よい天気、のうてんき

前回ギリシャに来たのは1998年の冬だった。当時、ギリシャの通貨は古代ギリシャと同じ名のドラクマだった。そのころ、ギリシャはユーロ同盟入りのための条件整備に必死だった。そのかいあってギリシャは2001年にドラクマを捨て、めでたくユーロの国になった。

2010年夏、12年ぶりにギリシャに来たとき、国家の財政は破綻に瀕し、ギリシャは早々とユーロ圏の厄介者になっていた。パパンドレウ政権は欧州連合や国際通貨基金から支援を受ける条件作りのために、増税・年金引き下げ・公務員のボーナス削減など、思い切った緊縮財政に踏み切った。

ギリシャの人口は約1000万で、そのうち労働人口は400万。労働人口の4分の1にあたる100万人が公務員だ。この5月、公務員を中心にした労働組合が政府の緊縮財政措置に反対するデモをアテネ市内で行った。デモは荒れ、妊娠中の女性1人を含む3人が死んだ。当局はアナーキストが暴動をあおったと説明した。

ことの発端は政権交代だった。汎ギリシャ社会主義運動党首のパパンドレウ首相は2009年新民主党から政権を奪取したが、そのとき、新民主党政権時代の経済データ粉飾が明るみに出た。GDP比12パーセント以上もの深刻な財政赤字が公表された。

ギリシャの財政赤字の原因の1つは水ぶくれの大きな政府だ。日本では公務員の数は総人口の3パーセント程度だが、ギリシャでは10パーセントにもなる。ギリシャ人は現役時代の所得の90パーセント以上を年金として受け取っているが、ギリシャを支援する立場のドイツでは、その半分の40パーセント台だ。それと、脱税の横行だ。地下経済はGDPの30パーセントにのぼるといわれている。一般的に、税金を喜んで払う人は少数派だから、脱税の横行は徴税の技法の未熟・たるみが原因といえる。

ギリシャが破綻すると財政が悪化しているポルトガル、アイルランド、イタリア、スペインへと財政破綻のドミノ現象が起き、ヨーロッパ経済全体が低迷することになる。この不安感からユーロは円に対して弱くなり、その円高に乗じて、私のような者までがギリシャにやって来たわけだ。ただ、日本とて国債残高は900兆円に迫る勢いだ。GDPの2倍弱、先進国中で最悪で、ギリシャの1倍強よりよほどひどい。専門家の中には、ギリシャの場合、国債の7割を海外投資家が保有している一方、日本の国債の9割以上は国内の個人金融資産(1400兆円)で買われているので、日本がただちにギリシャのような危機的事態には陥ることはない、と説明するのであるが……。

アテネの町で週刊英字新聞 Athens News (2010年8月27日号)を買い、投書欄を見ると、オスロの

Inger Bentzon という人の辛口のコメントが載っていた。その内容を要約すると――財政再建のために国民が一致団結しなくてはならない時にもかかわらず、労組はデモで社会的な緊張を増幅させているのはなげかわしいことだ、という貴紙の社説は理解できるが、ギリシャの労働者、労組員、年金受給者、教師、農民、トラック運転手らがそのお説教を聞き入れるとはとても思えない。ギリシャは長らく腐敗した政治家に率いられてきた。彼らはEUに嘘の統計を差し出して、EUから多額の資金を引き出し、その金を選挙目当てにばらまいた。例えば、国営企業の余剰人員を増やした。そうした政治家たちを見てきた大衆に、「ギリシャ人よ、徳性と責任感をもって行動しよう」と呼びかけたところで、だれがいまさらそれを聞き入れるだろうか。

政治家はパンとサーカスで選挙民の歓心をかい、国民は政府からの恩恵をあてにして暮らす。政治的恩顧主義(clientelism)がギリシャに蔓延している。「ギリシャの公共部門は人員過剰の非効率な金食い虫だ」とドイツの『シュピーゲル』はいう。ギリシャをユーロの仲間に入れたばっかりに、フリーライダー・ギリシャの面倒を見るはめになったドイツ人のギリシャ人を見る目は険しい。逆に、ギリシャ人大衆は、ギリシャの借金はギリシャ政府がしたもので、われわれとは無関係だ、と思っている。

緊縮財政措置に反対する抗議行動やストライキで、ギリシャの主力産業・観光業が低迷している。観光業からの歳入は、世界的な金融危機のあおりで2009年には1割減となっていたが、2010年も7-8パーセント減るとギリシャ政府は予想している。ギリシャの観光業は国内総生産2400億ユーロの2割を占める。とはいうものの、ギリシャは観光が最大の収入源でありながら、観光客へのサービス精神にかけている。民間部門でもアテネでは日曜には繁華街にありながら店をしめるところが多い。

ペロポニソス地方のナフプリオという海辺の町で、月曜日の朝、トラベラーズチェックを現金化しようとある銀行に行った。銀行の入り口のドアが強化ガラスの二重のドアになっていて、それぞれのドアを開錠してもらわなくては行内に入れない。セキュリティーが厳重なのは仕方がないとしても、、店内の銀行職員は客がいるのを見ていながら、なかなかドアの錠を開けようとしない。まるで顧客が来るのを拒んでいるような様子だった。なるほど、客が来なければ仕事をしなくてもいい。この銀行ではユーロ建てのTCをユーロに現金化するさい、1枚につきTCの額面に関わらず2ユーロの手数料を要求した。額面50ユーロのTC20枚、1000ユーロを現金化すると、手数料が40ユーロにもなる。4パーセントの手数料だ。

冗談ではないと、別の銀行に行った。その銀行は玄関にセキュリティー装置はなく、すっと店内に入れた。ところが、窓口で客に応対している職員は2人の女性だけ。4人の下級管理職風の男性がデスクでぼんやりとしていた。最初、現金化の手数料はTCの枚数や金額にかかわらず、1回20ユーロといっていたが、現金化が終わるといつのまにか手数料は15ユーロと記載されていた。アメリカ人と日本人の大好きな言葉、エフィシェンシー(efficiency)というものに、ギリシャの大衆は関心が薄い。

とはいうものの、夏のギリシャには太陽があふれていた。空あくまで青く、海もまた。観光地は世界中からやってきた観光客であふれている。街のレストランの夕食は午後9時ごろからにぎわい始め、午前1時ごろまで客がたえない。深刻な財政危機のことはひとまず置いて、観光客も地元ギリシャ人も地元産のワインを飲んで、オリーブオイルをたっぷりつかったギリシャ料理を楽しんでいた。

ギリシャではだれしも享楽をつくし、のうてんきになってしまう。

(2010.9.7)

2 アクロポリス遠望

アテネ首都圏の人口は300万である。ギリシャの地図ではAthina、日本語ではアテネと表記されるが、英語ではAthensと複数形になる。古代ギリシャではAthene複数形であるAthenaiがつかわれ、現代ギリシャではAthenaiが変化したAthinaが使われている。というわけで英語ではAthensと複数形になったらしい。Republic of the Philippines が日本語でフィリピン共和国になるようなものだが、Laosのばあいは日本語でもラオスなのだから、どうも表記というヤツは一筋縄ではいかない。

さて、アテネ市内にはいくつかの小さな丘がある。人によってはローマやイスタンブールと同じように7つの丘があるという。そもそもアテネの市街地自体が標高50メートルでなだらかな丘状になっている。アテネの丘の中で最も高いのが、標高270メートルほどのリカヴェトゥスの丘だ。標高150メートルほどのアクロポリスの丘の東北側にある。ちなみに東京23区で一番高い天然の山は愛宕山で標高約26メートルだ。

リカヴェトゥスの丘 2010年 リカヴェトゥスの丘 1998年

前回アテネに来たときはリカヴェトゥスの丘に登る機会がなかった。アクロポリスの丘からリカヴェストゥスの丘をながめただけだった。今回は丘のてっぺんからアクロポリスをはるか見下ろす絶景を楽しみにリカヴェトゥスに登った。丘のてっぺんまでは歩いてでも登れるが、さすがに8月のカンカン照りの坂道を歩く元気はなく、ケーブルカーに乗った。ケーブルカーは山麓駅から山上駅までずっとトンネルで、外の風景は全く見えない。

山上駅からほんの少しだけ歩くと丘のてっぺんに出る。ここからはアテネの市街が360度展望できる。南西の方角にアクロポリスが見える。リカヴェトゥスとアクロポリスの間は、直線距離にして2キロほどだ。

丘の上のテラスから見た8月のアテネ市街は乾燥のきわみだ。白っぽく粉をふいたように見える。アクロポリスの向こうに海がみえる。サロニコス湾、つまりはエーゲ海だ。風景はあまりに明るすぎ、濃いサングラスをかけていてもなおまぶしい。山頂にはギリシャ正教のお堂があって、これまた建物全体が真っ白に塗られている。

今では読む人も少なくなった和辻哲郎『風土』(岩波書店)は、ギリシャの乾燥の度合いはイタリアよりはなはだしく、「澄みわたる碧空、輝き透る天日」がその自然の特徴だと説明し、さらに「ギリシャには陰がない」という言葉を引用している。

リカヴェトゥスの丘からのアクロポリスのながめも、時にけぶることがある。サハラ砂漠の黄砂を風が地中海を越えて運んでくることがあるからだ。今年の3月にもこの黄砂現象が現れた。雨の日は黄雨となったそうだ。

ケーブルカーで丘をおりる。丘のふもとの高級住宅街のブーゲンビリアがいっぱいに咲いている石段の道をあるいて下り、ビザンチン博物館へ向かう。

(2010.9.9)

3 デロス同盟

アテネのアクロポリスは急勾配の台地の頂上にある。そこは広さ5万平方メートルほどで、パルテノンをはじめとして、楼門、ニケ神殿、エレクテイオン神殿が建っていたギリシャの聖地である。現在残っているのは長い歴史の過程で破壊された神殿の残骸である。

アクロポリスを代表する建物がパルテノン神殿だった。いまは列柱と建物の一部が残っている。これはアテナ・パルテノス(処女神アテナ)の神殿で、大理石を積みあげた長方形の厳かな神殿だった。ギリシャ建築の三様式であるドリス、イオニア、コリントのうち、もっとも単純であるがゆえにもっとも重厚さを感じさせるドリス式の円柱を用いている。パルテノン神殿はドリス式建築の代表作である。かつて神殿の内部には彫刻家フィディアスが金と象牙をつかって制作したアテナ神の像が置かれていた。神殿の建築は紀元前5世紀の半ば。建築を命じたのは当時の著名な軍人政治家のペリクレスだった。

ペリクレスはパルテノン建設にあたってその費用をデロス同盟の戦争準備金から流用した。デロス同盟というのは、ペルシアとの戦争に備えたエーゲ海域の約200のギリシャの都市国家の同盟だ。同盟の本部が当初エーゲ海・キクラデス諸島のデロス島におかれていたことからデロス同盟とよばれた。だが、やがてメンバーの都市国家の中でアテナイが同盟諸国への支配を強め、同盟の本部をデロス島からアテナイに移すとともに同盟の金庫の鍵を独り占めするようになった。

ギリシャとペルシアが和平条約を締結した後も、アテナイはデロス同盟諸国から分担金を取り続けた。デロス同盟の基金はパルテノン神殿建設費用だけでなく、アテナイの役人の手当てなどにも流用された。当時のアテナイの繁栄を支えたのはこのデロス同盟の潤沢な基金だった。

その基金の額がいかほどだったかについては、ペロポネソス戦争にあたってペリクレスがアテナイの指導者たちに、軍資金について次のように語ったというトゥーキュディデースの『戦史』(岩波文庫)の記述が参考になる。

――デロス同盟諸国からアテナイが受け取る年賦金は毎年平均で600タラントに達し、アクロポリスには現在なお6000タラントに相当する銀貨が収蔵されている。また奉納品の金銀などが500タラント、アテネ女神像の金だけでも40タラントになる。

ちなみに、岩波文庫版『戦史』の注によると、ペリクレスが提案したパルテノン神殿などの建築総費用は3000タラントだったという。

ペルシアとの戦争では協力しあったアテナイとスパルタはペルシアからの脅威が遠のくとともに、互いに反目を強め、アテナイを盟主とするデロス同盟と、スパルタを盟主とするペロポネソス同盟の間の戦争に発展する。この戦争について詳細に記述したのが『戦史』である。

『戦史』はいまなお政治を考えるうえで重要な書物だ。『歴史の研究』を」書いたアーノルド・トインビーが1914年の第1次世界大戦勃発について「いま世界が経験していることは2000年以上も前にトゥーキュディデースが経験したものだった」と語ったエピソードは有名である。また、現代の国際政治学の教科書でも、たとえばK.J..ホルスティ『国際政治の理論』(勁草書房)は、デロス同盟時代の都市国家の関係を現代の国際体系のアーキタイプとして説明している。同盟と覇権、帝国主義的支配、二極システムといった概念の祖形がここに見られるからだ。

ペロポネソス戦争でアテナイの敗色が濃くなるとデロス同盟諸国の多くが同盟から離脱、アテナイはスパルタに敗北し、二度と古典ギリシャ世界で覇権をとなえることはなかった。

ペロポネソス戦争ののち、ギリシャは北方マケドニアのアレキサンダーの支配下に組み入れられ、次いでローマ帝国の属領になった。15世紀から19世紀のギリシャ独立までは、オスマントルコ帝国の一部だった。

パルテノンの神殿は紀元5世紀ころまではほぼ完全な姿をとどめていたそうだが、やがてキリスト教の教会につくりかえられ、フィディアスのアテナ神像は撤去された。オスマントルコ軍が1458年にアテネを占領し、その2年後にパルテノン神殿をモスクに改造した。ただし、改造は小規模で、南西側にミナレットを建てただけだったという。1687年にベネチアの軍勢がアテネのトルコ軍を攻撃した。このとき神殿に作られていた火薬庫が爆発して神殿の中央部が大きく破壊された。また、パルテノンに近いイオニア式のエレクテイオン神殿はオスマントルコ時代にはハレムとして使われた。

ざっとそういうわけであるから、観光客はあふれる感慨を胸にアクロポリスのパルテノン神殿の列柱をながめるのである。

夏草や兵共がゆめの跡 芭蕉

というのは日本のことで、ここは地中海性気候、乾燥いちじるしい夏には草は枯れ、草が青むのはおしめりに恵まれる冬季である。

2010年夏 1998年冬

今回のギリシャの旅はエーゲ海学会というこぢんまりとした学会が企画した研修旅行――つまりはエーゲ海域をエリアとする学問に関心を持っている人たちの土地勘を養うための旅行である。ひところはこの学会の研修旅行には40人もの人が参加したそうだが、今年の旅行はのべ7人とこじんまりとしたものになった。

案内役はギリシャ滞在歴12年に及ぶギリシャ語・言語学が専攻のエーゲ海学会の重鎮O先生。同行はエーゲ海学会員のMさん、Sさん、それに私とつれあい。この5人で成田を発ってギリシャにやってきた。

(2010.9.10)

4 バイロンの憤慨

アテネのアクロポリスから出土した考古学資料や彫刻など美術品は、かつてアクロポリスの頂上ににあったアクロポリス博物館に収蔵されていた。しかし、去年夏、アクロポリスの麓に新しいアクロポリス博物館が建設された。収蔵品はすべてモダンな新博物館に移されて展示されている。

新しいアクロポリス博物館が開館式典を行った2009年6月20日、各国の首相や文化大臣、ユネスコ事務局長らが招待されたが、イギリスの政府高官は開会式典に出席しなかった。

エルギン・マーブルとよばれるパルテノンの大理石の彫刻のおもだったものは、現在、イギリスの大英博物館のパルテノン彫刻室に展示されており、ギリシャ政府がこれらの展示物の返還を求めているからだ。

パルテノン彫刻室の展示品は、19世紀のはじめ、駐トルコ英国大使をつとめたことがあるエルギン卿ことトマス・ブルースがパルテノン神殿やエレクテイオン神殿からイギリスに持ちかえったものだ。当時ギリシャはまだオスマン帝国の一部で、ギリシャがトルコから独立するのはこの数十年後のことになる。エルギン卿はギリシャを支配していたオスマントルコのスルタンから持ち出しの許可を得たという。エルギン卿はアクロポリスからこれらの品々を掘り起こし、パルテノンの神殿から彫刻を剥ぎ取ってイギリスに送った。

エレクテイオン神殿の乙女の彫像の柱カルヤティッドもその一体をエルギン卿が持ち去り、大英博物館が所蔵している。現在アクロポリスの遺跡にたつエレクテイオンのカルヤティッドはすべてレプリカで本物はアクロポリス博物館にある。

持ち出し当時からエルギン卿の行為は強奪であると批判にさらされた。詩人バイロンはエルギン卿批判の急先鋒で、有名な長編詩『チャイルド・ハロルドの巡礼』第2部の11節から15節にかけて激烈な非難の言葉を連ねている。第13節の一部は、

ああ、大洋の女王、自由の誉のブリタニア、

痛む郷よりいやはての掠めをなせり、恥ぢさるや、

義侠の救に誉得し彼女鷙鳥のあらき手に、

古蹟のなごりとりさりぬ、

嫉める「時」はこを禁じ、暴主も触れる觸れず殘ししを。

引用は土井晩翠の翻訳からだが、いまの言葉であらましを説明すると「ああ、海の女王である自由の国イギリスは苦難の地から略奪品を運ぶ。義侠心ゆえに誉れ高かった女王は、歳月も暴君も手を出さなかった遺物を爪にかけたのだ」ということになろうか。

18世紀末から19世紀にかけて、西欧世界ではヨーロッパ文明の源である古典ギリシャに対する憧れと、その時代のギリシャの苦境への同情がないまぜになったフィルヘレニズム(親ギリシャ主義)運動が盛りあがった。詩人バイロンはこの時代に生き、この運動に大いに熱をあげたひとりだった。バイロンは最後にはギリシャの独立運動に参加しようとギリシャへ行き、そこで病死した。

エルギン・マーブルは以来およそ200年年間、大英博物館に飾られてきた。ギリシャ政府がエルギン・マーブルの返還を求めてすでに数十年になるが、大英博物館はギリシャからの返還要求に応える気はない。パルテノンの彫刻類は大英博物館のほか、ルーブル美術館、デンマーク国立博物館、バチカン博物館などヨーロッパ各地の博物館にある。大英博物館がもしギリシャの要求に応えれば、ヨーロッパの博物館にとって他人事ではないだろう。さらにギリシャ以外にもエジプト、中国など展示物の返還要求をしている国は多い。西欧の博物館の存亡に関わる事態へと発展しかねない。

新しいアクロポリス博物館のオープンにあたって、大英博物館所蔵のエルギン・マーブルの法的所有権が大英博物館にあると認めるのであれば、3ヵ月間の貸し出しをしてもよいと大英博物館が提案してきた、とギリシャ側は言う。当然のことながらギリシャはこの提案を拒否した。

ギリシャはかつてエルギン・マーブルを返還してもあんたのところには展示する施設がないではないかと、大英博物館に言われたそうだ。新アクロポリス博物館は200億円をかけたヨーロッパ最新鋭の博物館だ。ギリシャの文化大臣は「大英博物館からパルテノンの彫刻が返還されたとき、それらを展示する場所はすでに新アクロポリス博物館にもうけた。返還の日までは、そこに真っ白な大理石でつくったレプリカを飾っておく」と記者団に語ったという。

(2010.9.15)

5 アゴラ

アテネのアクロポリスから坂道を下ってアゴラに出る。

アゴラは「集会」「広場」「市場」を意味する。古代ギリシャ社会活動の中心となった広場だ。アテネのアゴラは発掘されて一部の構造物が復元されている。だが、ざっとみたところでは石ころだらけの荒野の風景である。

ここで見て楽しめる構造物といえば、まずはローマ時代のアゴラ(ローマ帝国がアテネをその領域に加えたローマ時代になって、古典ギリシャ時代の古代アゴラを拡張して新しくローマのアゴラとした)に建てられた風の塔だろう。

八角形の石造りの建物で、上部の壁面に8つの方角を示す神々の像が彫られている。風向きが変わるたびに、屋根の上に置かれていた風見鶏代わりの神様の像が、ぐるぐる回って風向を示す仕掛けだった。この塔はギリシャがトルコの支配下にあった時代には、イスラムの寺院として使われ、一時期は“グルグル・ダンス”で有名なイスラム神秘主義の一派である旋舞教団が入っていたといわれている。風向きを知らせる風の塔を歴史の風が荒々しく吹き抜けたわけだ。

古典ギリシャ時代の古代アゴラにあるアッタロスのストアは堂々とした建物だ。復元されていまはアゴラ博物館として使われている。ストアとは柱廊のこと。ヘレニズム以降のギリシャ・ローマ時代のアカデメイア派(アカデミーやアカデミックはこれに由来する)、ペリパトス派(逍遥派、peripateticという英語はこれに由来する)、エピクロス派(epicureanはこれに由来する)とストア派(stoicはこれに由来する)はいわゆるギリシャの4大学派である。ストア派は創始者のゼノンが柱廊(ストア)で講義したことからその名がついた。

ただし、ゼノンが講義したのはこのアッタロスのストアではない。アッタロスのストアは紀元前2世紀にベルガモンの王であるアッタロスが建てた。キプロス生まれのゼノンが生きた時代は、それより前の紀元前4世紀から3世紀にかけてだ。ゼノンはプラントンが開いたアカデメイアで学び、のちに古代アゴラに隣接していたストア・ポイキレ(色彩柱廊)に自分の学園を開いた。ストア派の由来はストア・ポイキレの方の柱廊である。

ソクラテスもまたこのアゴラで彼の哲学を説き、現在ロイヤル・ストアとよばれているアゴラ内の建物で裁判にかけられ、アゴラの南西側の獄舎につながれそこで判決に従って服毒した――のではないかという説がある。この獄舎跡を発掘したところ、陶製の小さな薬瓶13個が見つかったそうである。この薬瓶はソクラテスの処刑に使われたものと同じ処刑用のドクニンジンを入れるための容器だったのではないかと想像されている。またここからはソクラテスによく似た人物の大理石像が発見されている。

アッタロスのストアの正面に見える小さな丘の上にテーセイオンの神殿が建っている。鍛冶屋や金物細工師の神様を祭る神殿だったそうだ。建造はパルテノン神殿のり少し前だとされている。パルテノン神殿より小ぶりで、建材も大理石ではないが、保存状態はよい。この神殿は、アテネの考古学博物館が完成する前、そのコレクションが収蔵・展示されていた。キリスト教時代には教会の建物用に改修された。神殿のある丘からはアゴラが見渡せる。

さて、ギリシャのアゴラに始まる公共広場は、ローマ時代にはフォルムとよばれる広場になって、ローマ世界の都市に広まっていった。ローマの市内にはフォルム・ロマヌムの遺跡が残っている。アゴラやフォルムは中世以降のヨーロッパの都市の広場へと発展していった。ミュンヘンのマーリエン広場、シエナのカンポ広場、ローマのサン・ピエトロ広場、パリのヴァンドーム広場、コンコルド広場など、都市の生活の中心となった。

ひところ日本でもにぎやかだったハーバマスの公共圏論議も、その祖形はギリシャのアゴラだ。アゴラは西洋文明においては相当重要な意味を持つ空間なのであるが、日本の文化はアゴラに類似した広場を持つことがなかった。

午後2時。日差しは強く厳しい暑さになってきた。アゴラを出て、近くのプラカ地区へ行って、タベルナでお昼にする。木陰の屋外テーブルに陣取り一息入れる。向かいに小さな教会があった。

(2010.9.21)

6 コリントス運河

アテネの街をちらっとのぞいたあと、これからギリシャ中部を巡る旅に出る。旅の足は8人乗りのSUV。エーゲ海学会の研修旅行のメンバー5人と、旅のリーダーのO先生の友人であるアテネ在住のアンドレアス氏。アンドレアス氏が車のハンドルを握る。

アテネから高速道路を1時間ちょっと走るとペロポネソス半島の入口にあたるコリントスに着く。いま「ペロポネソス半島」と書いたが、じつはペロポネソスは「島」でもあるのだ。19世紀末、ここにコリントス運河が開通し、4面を海水で取り巻かれることになったからだ

バルカン半島の南部にあたるギリシャの大陸部分の最南端に位置するのがペロポネソス半島で、この半島はコリントスで幅6キロほどの地峡になっている。東はエーゲ海の一部であるサロニコス湾に面し、東はイオニア海の一部であるコリントス湾に面している。

こういう地形を見ると、誰もがここに運河を掘りたいと思うらしい。紀元前7世紀の終りころ、ペリアンデルというコリントスの王様がここに運河を掘れば便利だろうなと考えた。しかしながら、伝承によれば、「掘ると神の怒りをかうであろう」というデルフィーの神託で掘削を思いとどまった。

ローマ帝国時代に入って、ジュリアス・シーザーやカリギュラも運河のアイディアにひかれたが、実際に掘削を手がけたのは紀元1世紀の半ばのネロ皇帝である。エーゲ海諸島の戦争捕虜やユダヤ人の奴隷を使って運河を掘り始めた。幅40メートルの溝を3キロほど掘ったところでネロは失脚、皇帝の地位から転がり落ち自殺した。

ギリシャがオスマン・トルコの支配下から独立した19世紀なって、再び運河建設の機運が盛り上がった。1869年にスエズ運河が開通したことが追い風になった。

建設中に請負会社が資金切れで倒産するなどの困難もあったが、最後にはアンドレアス・シングロスという人がひきいるギリシャの会社が事業を完成させた。コリントス運河が開通したのは1893年のことだ。

1944年にはギリシャを占領していたドイツ軍が連合軍に押されてギリシャから撤退するさい、運河の壁に爆薬を仕掛けて運河を土砂で埋めた。修復に5年かかったという。

運河にかけられた歩行者用の通路から運河を見下ろすと足がすくむ。高さ70-80メートルはあろうか。

コリントス運河を眺めていてクラ運河計画の話を連想した。また見に行ったことはない(ぜひ一度行ってみたいと思っている)のだが、マレー半島にクラ地峡という、ベンガル湾とシャム湾に面した最狭部で幅40キロほどの地峡がある。ここに運河を掘ろうという計画がこれまで何度も語られてきた。

タイで語られている話によると――。18世紀、ラーマ1世の時代に運河開削の計画が持ち出された。19世紀半ば、ラーマ4世の時代になると、イギリス人が運河建設を計画し、ラーマ4世から許可をもらって工事を始めたが、難工事のため挫折した。スエズ運河を完成させたフランスが改めて工事を提案したが、ラーマ4世は気が変わって、タイ王国の安全が脅かされるとして許可しなかった。マレーシアに近いタイ南部はイスラム教徒人口の多いところで、仏教国であるタイからの分離主義運動が盛んである。そうした地域を運河で切り離すことに危惧をもったようである。

ラーマ5世の時代にもイギリス人から再提案があったがラーマ5世がこれを却下した。1930年代半ばに、タイが自力で運河を建設しようとしたが、資金が調達できないとして断念した。

第2次世界大戦後もタイ国内や日本やアメリカなどの国外からクラ運河建設計画が持ち出された。掘削に小型原爆を使うなどという案もあった。しかし、提案のすべてがクーデターをともなった度重なるタイの政変、あるいは世界経済の変動などで実現しないまま今日に至っている。

今ではクラ運河建設計画は建設費(2兆円ほどの予測)に事業収益が見合わない見通しが強く、建設計画はたなざらしなっている。シンガポール、マレーシア、インドネシアはクラ運河建設に好意的ではない。もしクラ運河が開通するとシンガポールはその通商上の優位性を失ってしまう。東南アジアで突出した繁栄を享受している都市国家シンガポールの転落につながりかねない。さらに運河を持つタイだけが国際的に重要視されるようになり、マラッカ海峡の両沿岸国であるマレーシアとインドネシアはアセアン内で地位が低下しかねない。そういうわけで、クラ運河の建設は夢まぼろしに終る可能性が高い。

その一方で、マレー半島横断パイプランの建設話が持ち上がっている。日本を抜いて石油消費量、原油輸入量とも世界第2位になった中国もこのパイプライン建設に関心を寄せているそうだ。

日本がかつて中曽根内閣時代盛んに「シーレーン」の防衛をいったのと同じように、資源輸入国になった中国もアメリカの脅威の影からシーレーンを守りたいのであろう。

遠い昔は古代エジプトのピラミッド建設、最近で言えばアメリカのニューディール政策のテネシー川流域開発といい、国家による大型土木工事の裏にはいろんな事情があるようだ。

さて、ギリシャ・コリントスの運河に話をもどすが、コリントス運河はアイディアが出て完成までにじつに25世紀かかっている。故事来歴に富んだ運河であるが、あいにく運河の幅25メートル、深さ8メートルと手狭なので、いまでは大型船舶の通行が難しく、沿岸航路の船と観光遊覧船などがひっそりと通行するだけになっている。

(2010.9.26)

7 ヘプタパス

コリントス運河のすぐ近くにイストミアの遺跡があった。1952年にシカゴ大学のオスカー・ブロネアが率いる発掘調査隊の学術調査でその全貌が明らかになった。この遺跡はポセイドンの神殿が中心だったという。紀元前5世紀半ばに建てられたという。それ以前にここにあった寺院をとり壊して、新しく建てかえたという議論もされている。

発掘を最初に手がけたシカゴ大学隊に引き続いて、1960年にはカリフォルニア大学ロサンジェルス校(UCLA)が派遣した調査隊が発掘調査を続けた。そのあとさらに、オハイオ州立大学の調査隊もここで調査をおこなった。

ギリシャ・エーゲ海域における考古学調査は19世紀にドイツやイギリスの旗振りで始まったが、第2次世界大戦後は世界最強の大国に躍り出たアメリカがその役目を引き継ぐことになった。発掘調査には金がかかる。金持ちでなければ発掘調査はできないからだ。

イストミアはコリントス地峡(現在はコリントス運河)のエーゲ海側にある。通商・戦略上重要な場所で、イストミアはネメア、オリンピア、デルフィーと並んで、古典ギリシャの4大スポーツ聖地とされてきた。この古典ギリシャにおける体育大会については、いずれ訪れることになるオリンピアの遺跡のところで詳しく書くことにしよう。

さて、イストミア遺跡の構造物はポセイドンの神殿をはじめとして、ほとんどが崩れ落ちて瓦礫の原になっている。この瓦礫の原の周囲には立ち入り禁止のロープが張り巡らされている。石ころだらけの荒地をただ眺めるだけでは面白くもなんともない。ながめて楽しいのはローマ時代の浴場の遺跡だ。

イストミアの神殿はギリシャがローマ帝国の一部になったのちも存在し続けた。ローマ時代の紀元後2世紀の半ば、ここに浴場が建設され、6-7世紀ごろまで使われていたという。浴場の遺跡からは上水と下水の施設跡が見つかっている。浴場には大量の上水が必要だ。遺跡の近くの水源からダクトでひっぱってきたと推測されているが、肝心のダクトの跡はまだ見つかっていない。

ローマ風呂の遺構はそれとわかる形で発掘されていて、興味深い。なかでも、白と黒の石を使ったモノクロームのモザイクを施した床が美しい。床は縦横およそ8メートル×20メートルで、モザイクの床としては東地中海で最大規模のものだとされている。石ころだらけの荒地は立ち入り禁止だが、このモザイクの床はその上を歩くことが許されている。イストミアは観光業界にとってはまだマイナーなところなので、われわれが見学している間、ほかに見学者はいなかった。来訪者が増えれば、やがてこのモザイクの床も立ち入り禁止になるだろう。

ローマの浴場は、一口で言えば現代日本の日帰り温泉のような施設で、このモザイクの床があった場所が入浴客のたまり場として使われた大広間だったとされている。日帰り温泉と同じで、ローマ風呂も時間をかけてくつろぐ施設だった。このモザイクの大広間で人々は社交を楽しんでいたのであろう。

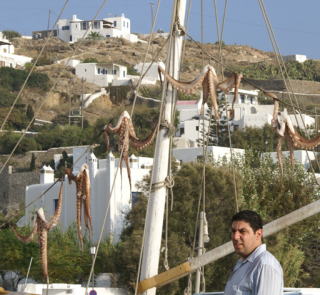

モザイクの模様の中に魚が描かれている部分があった。その中に蛸がいた。英語ではタコのことをデヴィル・フィッシュ(devil fish)といって毛嫌いし、西洋人の一部にはタコを食べない人々がいるという話を聞いたことがある。ギリシャではタコは日本と同じように海の幸として賞味される。ギリシャのタベルナではタコの料理がよく出てきた。あぶり焼きにしたタコの足にオリーブ・オイルとレモンをたらし、ウーゾを飲みながら食べると最高なのだそうだ。日本人がゲソをかじりながら焼酎のお湯割りを飲むのと同じ心意気なのだろう。

このイストミアのローマ浴場遺跡のモザイクは当時のローマ様式に従っているが、実際に工事をおこなったのは現地のギリシャ人ではなかったといわれている。

そう思いながらエーゲ海学会の人たちとモザイクのタコを眺めたのだが、誰かが「あっ、アシが7本しかない」と叫んだ。なるほど勘定してみると足が1本足りないタコが描かれている。タコは足が8本あるからオクトパス(octopus)で、7本足だとヘプタパス(heptapus)になってしまうではないか。

モザイクの制作にあたった当時の職人が足を一本入れ忘れたのだろうか? 忘れたのでなく冗談のつもりで意図的に7本足にしたのだろうか。3本足のカラスが日本サッカー協会のシンボルマークであるように、7本足のタコは昔のイストミアでは何かのシンボルだったのだろうか?

フランス語(料理用語)でタコのことをpoulpeという。poulpeはラテン語のタコ polypusが語源だ。polypusは古代ギリシャ語のタコ「ポリポウス」(ΠΩΛΙΠΩΥΣ=たくさんの足) からきた。古代ギリシャでは足が8本か7本かなどと細かいことはひょっとするとあまり気にとめなかったのだろうか。

イストミアのローマ浴場が造られたのはローマ帝国内にキリスト教が浸透し始めていたころである。魚は初期キリスト教のシンボルであったという説がある。とくにギリシャでは、イエスの頭文字イオタ(Ι)、キリストのキー(Χ)、テオス(神)のテータ(Θ)、イオス(子)のイプシロン(Υ)、ソテル(救世主)のシグマ(Σ)をあわせると、「ΙΧΘΥΣ」となる。ローマ字表記すればIchthysである。Ichthysはギリシャ語で魚を意味する。同時に「イエス・キリスト 神の子 救世主」のアクロニムともなる。

初期キリスト教徒のギリシャ人職人たちが浴場の広間の床にモザイクでエーゲ海の魚を描き、彼らの信仰告白とした。彼らにとって7本足のタコは信仰と関わり深いしるしだった――とかなんとか、まるでダン・ブラウンの『ダヴィンチ・コード』もどきの妄想もわいてくる。

しかしながら、イストミアは海辺近くのポセイドンを祭るお寺であり、ポセイドンは海の神様であり、魚の行列のモザイクはポセイドンに対する尊崇のあらわれであるというのがいまのところ常識的な解釈である。念のため。

(2010.10.1)

8 アクロ・コリントスの謎

コリント運河の西の出入り口であるコリント湾の近くにコリント遺跡がある。海岸から2キロちょっとのところだ。ギリシャの神殿建築の様式で有名なコリント様式はこのコリントスに由来する。神殿を支える円柱の柱頭飾りにアカンサスの葉のデザインが施されているのが特徴だ。

といって、コリント遺跡の神殿の柱がすべてコリント式柱頭飾りをつけていたわけではなく、この遺跡でまだ何とか立ち残っているアポロンの神殿跡の柱はドリス様式である。

コリントスは紀元前6世紀ころ繁栄した都市国家だった。スパルタを中心にしたペロポネソス同盟に入っていたが、80キロしか離れていないアテネとは共存共栄の関係を維持していた。しかし、5世紀後半になると、アテネの西方への勢力拡大を脅威に感じるようになり、アテネと争いを始めた。これがペロポネソス戦争の導火線になった。

ところがペロポネソス戦争で勝ったスパルタが勢力を拡大すると、コリントスは強大になったスパルタを脅威と感じるようになり、こんどはアテネと結んでスパルタと戦った。ペルシャも反スパルタ同盟に加担した。4世紀前半のことである。そうこうしているうちに、いくさで疲弊したギリシャの都市国家は北方マケドニアのアレキサンダー父子に呑み込まれてしまう。

「合従連衡」、「勢力均衡」など、今でも使われる地政学用語や、あるいは、アメリカ外交とサダム・フセイン、あるいはオサマ・ビン・ラデンとの関係を連想させる現代的な(あるいは昔から変わらぬ)国際政治のかたちである。

さて、コリントスはローマ時代に入って、ジュリアス・シーザーの時代に植民都市として整備された。いま発掘されたローマ時代のアゴラの遺跡を見ることができる。

このアゴラの一角に、紀元51年ここにパウロが立ってキリストの教えをコリント人に説いたと伝えられる石造りのステージが残っている。パウロがキリストの教えを説いた伝えられる場所は、アテネのアクロポリス下のアゴラにも残っていた。

パウロはエーゲ海周辺の地域を数度にわたって伝道して回った初期キリスト教布教の功労者だ。その足跡は今のパレスチナ、トルコ、ギリシャなどエーゲ海周辺の地域からさらにイタリアにも及んでいる。

パウロがコリントスの演壇のうえからどんな説教をしたのか、詳しい記録は残っていないが、コリントスを訪問したあと、パウロが小アジアのエフェソスから書き送った手紙は新約聖書の中に残っている。

その手紙の中でパウロは、「聞くところによると、あなたがたの間には不品行な者がいて父の妻と一緒に住んでいる……不品行な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は、いずれも神の国をつぐことはない……自分のからだがキリストの肢体であることを知らないのか。キリストの肢体を取って遊女の肢体としてよいのか……遊女につく者はそれと一体になることを知らないのか」(第一の手紙)と、コリント人の不品行を厳しくいさめている。

おそらくこれと似たような説教をパウロはコリントスでおこなったのかもしれない。ローマ時代のコリントスはイオニア海とエーゲ海をつなぐ交通の要所として栄え、人口50万におよぶ大商業都市だったそうである。商業的繁栄が享楽的な生活をもたらした。パウロの手紙にあるような義母との同棲や神殿内での売買春のような性的放縦が蔓延していたと一般にいわれている。

パウロが説教したコリントスのアゴラからアクロ・コリントスと呼ばれる山が眺められる。この山の頂上にアフロディティの神殿があり、そこの常時1000人を超える遊女がいて、売春で得た金の一部(あるいはすべて)を寺院に奉納していたと伝えられている。

神殿売春(sacred

prostitution)についてはヘロドトスが『歴史』にバビロン人の破廉恥な風習を次のように書き残している。バビロンの女は一生に一度アフロディティの神殿にすわり、女の膝に金を投げてきた男と交わらねばならない。この金は神聖なものになるので突き返すわけにはいかない。

フレイザーの『金枝篇』(第32章)はもっと詳しく、キプロス、バビロン、シリアなどの神殿で顧客に身をゆだねて得た報酬を女神に奉納する宗教的義務としての神殿売春がおこなわれていた、と説明している。それらの神殿の神とは豊饒と多産の女神で、この神のイメージがギリシャに伝えられてアフロディティになったといわれている。

このような神殿売春がアクロ・コリントスのアフロディティ神殿でもおこなわれていたという人もいるのだが、いまのところ1000人もの遊女を収容したような建物跡は、山頂の遺跡からは見つかっていない。通勤するにしても、アクロ・コリントスは標高500メートル余、毎日となると大変だ。

売春の報酬を神にささげる神殿売春については、Stephanie Budin という学者がThe Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, New York, Cambridge U.P., 2008で、神殿売春といわれるものはなかった、と結論していることを、日本に帰ってから知った。その本によると、コリントスではアフロディティ信仰とならんで売春もさかんで、

コリントスに多くの人々がやってきて都市が繁栄する理由になったが、古文書を探してもアフロディティ信仰と神殿売春の関わりを証明できるような文献は皆無だったそうである。神殿売春は歴史的事実としては存在せず、ヘロドトスの『歴史』やストラボンの『地理誌』をはじめとする古文書の誤読によって19世紀ころに生じた幻想だ、とこの本は主張している。

(2010.10.6)

9 ブドウ酒

ブドウ酒は、文献によると、紀元前2千年以前にメソポタミアで作られていたという記録があるそうだ。メソポタミアのブドウ酒醸造技術がエジプトに伝えられ、ついでギリシャに伝播し、さらにはローマ帝国の版図拡大とともにフランス、ドイツなどに広がっていったそうである。日本でブドウ酒が本格的に醸造され始めたのは第2次大戦後だ。

イタリア、フランス、スペインがブドウ酒の3大生産国で、この3カ国で世界のブドウ酒生産量の半分近くを占める。このあと、アメリカ合衆国、アルゼンチン、オーストラリア、中国、ドイツと続く。ギリシャはブドウ酒生産の世界ランキングでは第15位である(2008年統計)。ギリシャは1人あたりのブドウ酒消費量でも世界第16位だ。ちなみに日本は生産量で世界第26位、1人当たり消費量で95位だ。

日本人が1年間に消費するブドウ酒は1人当たり1.8リットルで、ちょうど1升びん1本分。ギリシャ人の消費量は32.7リットルで、日本人の17倍もぶどう酒を飲む。

シンポジウムはシンポシオン(饗宴)のことで、古典ギリシャ人たちはワインを飲みながら談論風発の座を楽しんだ。キリストの最後の晩餐の絵のように、ブドウ酒は食事の友で、酔っ払うために飲むものではなかったのだが(たぶん今でもそうだろう)、ワインを酔っ払うためのアルコール飲料にしたのは古典ギリシャ人なのだそうだ。

生の葡萄酒をしこたま喰らい

酔っぱらってわしはもうふらふらじゃ

(沓掛喜彦『ピエリアの薔薇 ギリシア詞華選集』平凡社ライブラリー)

ギリシャでは各地に小規模なワイン醸造所があり、小規模な地ワインを作っている。町の食堂タベルナはそうした醸造所からブドウを仕入れているので、タベルナによってワインの味が違うのである、と研修旅行のリーダーO先生はいう。

筆者はアルコール飲料を受けつけない体質なのだが、ためしにあちこちでワインをなめてみた。たしかに、味が違う。ただ、総じていえることは、葡萄酒の味が薄味でさらりとした感じなのだ。フランス・ワインのようにソムリエがしゃしゃり出て、「○×△の香りでございます」という能書きをいうワインではない。ガラス製や金属製のフラスコに入ったワインがテーブルに置かれるやいなや、さっと手を伸ばして講釈抜きに飲むのがふさわしい素朴な酒なのだ。

コリントスの遺跡から車でちょっと走るとネメア遺跡につく。このネメア遺跡の周辺がギリシャでも名高いワインの産地の1つだ。ここの赤ワインは絶品といわれている。

さて、ネメアの遺跡だが、ここで本格的に発掘を始めたのは米国のシンシナティー大学だ。1920年代のこと。第2次大戦後はカリフォルニア大学バークレー校が発掘に取り組み、オリンピア、デルフィー、イストミアと並ぶ、古代の4大競技大会の会場であったネメアの競技場を掘り出した。

(2010.10.11)

10 ミケーネの黄金仮面

駐車場からだらだら坂を登ってゆくと立派な石の門「獅子門」にたどりつく。ここがミケーネのアガメムノンの居城だったとされている城跡の入口である。アガメムノンの居城が本当のことかどうかはわからない。本当だと思いこんだひとりがシュリーマンである。

半世紀以上も前に、私が初等教育で教えられたハインリッヒ・シュリーマンは立志伝中の人であり、トロイアの遺跡を掘り出した偉い考古学者だった。シュリーマンは少年時代にホメロスの物語を読んで、トロイアの都さがしを決心した。その発掘費用をためるためにまずは商人になり、商人として成功すると、40代半ばで商売を打ち切り、もうけた金をトロイアの遺跡発掘につぎ込んだ。

シュリーマンが少年時代にホメロスを読んで、これはフィクションではなく相当程度まで歴史なのだと信じたという逸話は、彼が後年つくりあげた伝説で、じつは、少年時代の彼はホメロスなど手にしたこともなかった。私費をつぎ込んでトルコの小アジアの丘を掘り返したのは事実だが、見つけた財宝を私物化してドイツに持ち帰った。シュリーマンは自己顕示欲と虚言癖にみちた人物だった。この手の話は大人になって、大人の本を読むようになるまで知らなかった。

今の考古学者はまるで測量技師のような正確さで発掘に取り組み、発掘した文物を私物化しようなどとは思ったこともないだろう。シュリーマンの時代の考古学者はいってみれば程度のいい墓あらし、山師のような一面があった。映画でおなじみのインディー・ジョーンズのようなところがあった。考古学を血わき肉おどる冒険にしたのは彼らだった。

シュリーマンがトロイアで掘り出して「プリアモスの財宝」と名づけたお宝ついて、ドイツ生まれでオックスフォード大学教授をつとめた有名なインド学者マックス・ミュラーは、「わたしの信ずるところによれば、トロイア戦争は『マハーバーラタ』や『ニーベルンゲン』などと同じで、その核心は史実ではなく伝説にとりかこまれている……シュリーマンが発掘した財宝のどれかにヘレナの手がさわったとはわたしは思わないが、それでもシュリーマンの発掘成果は学問上大きな意味がある」と評したと、エミール・ルートヴィヒは伝記『シュリーマン』に書いている。

トロイア戦争は伝説なのか史実なのかの議論はさておき、ヘレニズム時代にはトロイア落城を紀元前前12世紀ごろとしていた、と百科事典にある。のちに、シュリーマンがトロイアの最後の王であるプリアモスの財宝を掘り出した地層は、その紀元12世紀よりも何百年も前の地層だったことが判明した。

ミケーネでは1840年代の初め、ギリシャ考古学会がアガメムノンの妃クリュタイムネストラの墓ではなかろうかと思われる場所の発掘を計画したが、資金難で頓挫した。

トロイアの発掘で名が売れたシュリーマンがギリシャにやってきてミケーネの発掘を始めた。1870年代中ごろのことである。ギリシャ考古学会はすぐさま考古学者スタマタキスを現場に送り、シュリーマンの発掘作業をその一挙手一投足にいたるまで厳しく監視させた。

そのかいあって、シュリーマンがミケーネの円形墳墓から発掘した黄金の仮面をはじめとする文物のすべてが、現在、アテネの国立博物館に収蔵・展示されている。これらの文物のなかでもっとも有名なのがシュリーマンが「アガメムノンの黄金のマスク」と呼んだものだろう。アテネの考古学博物館に入ってすぐの場所に展示されている。このマスクのレプリカはミケーネの考古学博物館にも展示されている。

だが、シュリーマンが掘り出したこの黄金のマスクは、もしアガメムノンが実在の人物だったら生きていただろうと推定される時代よりも数百年前の墓から出てきたものであることが、やがて明らかになった。

アガメムノンは神話の主人公なのか? 歴史上の人物なのか? ギリシャの物語はどこまでが神話で、どこからが歴史なのか、その区分が難しい。

アガメムノンの家系は伝説では次のように言われている。家系はゼウスから始まるのだが、そのあたりはギリシャ神話物語に譲っておこう。アガメムノンの父アトレウスは妻と密通した弟を追放して王位についた。アトレウスは和解をよそおって、弟を供宴に招き、弟の子どもを殺して食べさせた。弟は復讐をさせる男の子をもうけるために、実の娘との間に男の子をもうけた。生まれた子どものアイギストスはアガメムノンがトロイアに遠征している間にアガメムノンの妃クリュタイムネストラと密通し、帰ってきたアガメムノンを殺させた。アガメムノンの子どもたちがやがてクリュタイムネストラを殺す。この因果物語はギリシャ古典悲劇の格好のネタになった。歴史にしては話ができすぎている。

シュリーマンに始まるエーゲ海周辺の発掘は、この地域の文明の始まりの時期を知るうえで重要な科学的発見であった。とはいえ観光客が世界中から集まってくる理由はそれだけではない。発掘に神話が絡んでいたからこそ、ギリシャ古代へのあこがれを駆り立てるのである。アガメムノンにまつわる人喰い・親殺し・子殺し・近親相姦・密通などのまがまがしい神話がなかったなら、ミケーネの遺跡は紀元前10数世紀ころの豪族のうらさびしい山城の跡にすぎなかったことだろう。

(2010.10.16)

11 円形劇場

「アガメムノンの墓」あるいは「アトレウスの宝庫」という伝説がのこる古代ギリシャの豪族の、日本の古墳に似た墓を見て、ついでにミケーネ遺跡よりさらに古いティリンスの遺跡もちょっとのぞいて、ペロポネソス半島の由緒ある町ナフプリオ(英語などではナフプリオン)についた。

ナフプリオは由緒ある歴史の町である。ギリシャが19世紀前半、オスマン・トルコの支配から独立したときの、最初の首都だった。独立したとはいうものの、ギリシャの独立戦争を後押ししたイギリス、フランス、ロシアなどに操られ、国王になったのはドイツのバイエルンの王族だった。このギリシャ新国王が首都をナフプリオからアテネに移した。19世紀後半に入ってこの王様をギリシャ人が革命を起こして追放すると、イギリスが今度はデンマークから王子様を連れてきて、ギリシャの王様にした。

ヨーロッパの王族は姻戚関係のネットワークでつながっており、彼らはいわゆるナショナリズムとは無縁の暮らしをしてきた。今のイギリスの女王様のおつれあいはイギリス系のギリシャ王族として生まれ、帰化して国籍をイギリスに変えている人だ。

夜になって食事をしようと街に出ると、狭い通りのあちこちのレストランがテーブルを出してにぎわっている。古い町なので道路は狭い。そこでみんなが食事をし、酒を飲んでいる。その傍らを観光客がぞろぞろ歩いている。ときにはこの道路に自動車が迷い込んでくる。われわれが食事をしていたテーブルのそばを、ベンツのオープンカーにオジさんとオバさんがのって、人ごみをかき分けるようにしてすり抜けていった。

翌朝、エピダヴロスへ行った。ギリシャ独立戦争のころ、独立派がエピダウロスで最初の議会を開き、1822年に「賢明にして気高きヘラスの子孫であり、ヨーロッパ文明国の同時代人であり、ゆるぎなき法の保護の下に生きることを願うわれわれは、理性の声を聞くことなく、自らの意思以外に法を知らぬ権力者であるオスマンが400年以上にわたってわれわれを苦しめたくびに、もはや我慢ならなくなった」という内容の独立宣言を出した。

エピダヴロスには古代の遺跡がある。遺跡は、アスクレピオスという医術の神様ゆかりの地で、昔のギリシャ人は神力による病気治療を願ってここに集まってきた。発掘によって、大規模な宿泊施設、体育館、競技場、闘技場、神殿、ローマ時代の共同浴場の跡などが見つかった。古代ギリシャの医療・健康増進センターである。

発掘された遺跡の中で、圧巻は半円形の野外劇場である。紀元前4世紀につくられたものだ。1950年代に改修され、以来ここでギリシャ古代劇、オペラ、コンサートが上演されてきた。14,000人の観客を収容できる大型劇場である。マリア・カラスもこの円形劇場で歌ったことがあるそうだ。

ギリシャ中でもっとも完璧な形で残っている古代劇場だとされている。くわえて、音響効果が抜群なのである。ギリシャ語でオルケストラとよばれる演舞場の声が、劇場最上段のすべての席まではっきりと届く。オルケストラに円形の石が埋め込まれていて、この石の上にコイン一枚を落とすと、その音がすべての席で聞こえると言われている。エーゲ学会の会員たちが実際に試してみたところ、コインが石にあたってたてるチャリンという音が、本当に劇場最上段の席まで届いた。

この抜群の音響の良さの理由は何によるものだろうか。ながらくのあいだその理由は正確に説明されていなかった。風が音を乗せて階段状の観客席をのぼってゆくからだという説が有力だったが、最近になってアメリカのジョージア工科大学の研究者たちが次のような説明を考えた。

劇場の観客席は石灰岩でできている。石灰岩がフィルターの役目をして周波数の低い音をおさえ、周波数の高い音を響かせる。これによって、低い音の雑音が消される。舞台の役者の声も当然のことながら、周波数の低い部分はけされ、周波数の高い部分だけが観客席に届くことになる。本来は歪んだ音になっているのだが、聞き手の脳が消えてしまった低い周波数の部分を補足するので、観客には普通の声として聞こえるのである。この現象はバーチャル・ピッチとかミッシング・ファンダメンタルとよばれる。

さて、この音響効果の良いエピダヴロス古代劇場で、毎年夏にはギリシャ古典悲劇などが上演されている。もし運がよければ前夜、ナフプリオから自動車で30キロあまりの道を走って、観劇することになっていたのだが、あいにく今シーズンは8月中旬で終っていた。

「この館には人殺しと滴る血の気が籠っている」というアイスキュロスの『アガメムノン』のカサンドラのセリフ(呉茂一訳)の場面を見、聞きたかった。

また、「おお、婚礼よ、結婚の床よ、お前たちはわしを生んだ。そして生んだ上でふたたび、生まれたその同じ男の子種を世に送り、かくして近親の血の縁は一つとなって、同じひとりの人間が、父にして兄弟にしてまた子供、花嫁にして妻にしてまた母となり、およそこの世に起りうるかぎりの醜い所業を、のこらずお前たちは成就せしめたのだ」というソポクレスの『オイディプス王』(藤沢令夫訳)の場面も。

エピダヴロスの古代円形劇場に朗々と響き渡る役者のギリシャ語は理解できなくても、アリストテレスが『詩学』第6章で言う「同情と恐怖を惹き起こすところの経過を介して……パトス(苦難)のカタルシス(浄化)を果たそうとする」(今道友信訳)古典ギリシャ悲劇の舞台が胸に迫るかどうか、試してみたかったのだが……。

(2010.10.24)

12よーい、どん

古代オリンピア遺跡の町に着いた。ホテルの窓から夕暮れの空をながめると、オリンピアの遺跡の方角にまるい月があった。一本の通りに沿ってホテルとレストランと観光おみやげ店がならぶ程度の小さな集落なので、シャワーを浴びたあと、レストランに食事に出かけるまでは手持ち無沙汰で、月を見るぐらいしか時間つぶしの方法がないのであった。

よく朝早くおきて集落を歩いていると、おお、やはりここはオリンピアだと納得させる大きな幕が家の壁に張り付けてあった。

古代オリンピアの遺跡を見に行った。遺跡入口に着くと、近くのカタコロの港に着いたクルーズ船の乗客が遠足でやってきていた。遺跡まで案内してきたガイドがベンチに座って一休みしていた。遺跡の入口で係員が荷物を遺跡に持って入ってはならないという。とはいうものの、ロッカーはない。盗難被害自己負担で入口近くの鉄のフェンスに引っ掛けておけということらしい。

発掘されたオリンピアの競技場スタディオンを見た。長方形のグラウンドである。スタディオンはスタディアムの語源で、距離にして180メートルほどを走りっこするための競技場だ。

古代オリンピックが始まり、それが近代オリンピックになり、神々をあがめるための運動競技が拝金主義に陥った歴史についてはここに書かない。オリンピックの優勝者には金メダルが贈られ、国によっては国庫から賞金や年金を出すそうだ。お金は出ないまでも、人気者になって、運がよければ国会議員程度には選ばれる国もある。

古代ギリシャでは、すでに見たイストミア遺跡でのイストミア大会、ネメア遺跡でのネメア大会、オリンピア遺跡でのオリンピア大会、これから訪れる予定のデルフィでのデルフィ大会が4大祭典とされていた。これらの競技会での優勝者のために、イストミアでは松の枝でつくった冠、ネメアでは野生のセロリで編んだ冠、オリンピアではオリーブの冠、デルフィでは月桂樹の冠が贈られた。

面白いのは、近代オリンピックには祭典が戦争で中止されたり、国家間のいさかいからオリンピックをボイコットした歴史があるが、古代の祭典の場合は、都市国家同士がその期間は休戦協定を結んで祭典を開催するならいだった。

ところで、レスリングは古代からの人気競技だったそうで、筋肉男たちが身体にオリーブオイルを塗って取っ組み合いをしたんだよ、とギリシャの専門家O先生が教えてくれた。

はて、ヌルヌル男同士、どうやって相手をつかみ合ったのだろう。泥鰌すくいのようにはならなかっただろうか。

(2010.10.31)

13 海とハゲ山

ギリシャ全土で4番目、ペロポネソス半島で一番大きな町パトラの、その隣町リオからコリントス湾を跨いで対岸のギリシャ本土の町アンディリオまで吊橋が架かっている。19世紀のころ、ここに橋を架けたら便利だろうな、と夢想した首相がいたそうである。当時のギリシャはまだ懐具合がさびしくて、実際に橋が開通したのは、2004年のアテネ・オリンピク開幕直前だった。夢がかなうまで1世紀以上待たねばならなかった。

橋の全長2.8キロ、海中につきたてた4本の巨大な柱からケーブルによって吊るされている。まことに優美な橋である。幅28メートル、片道2車線プラス緊急レーンがあり、歩道もついている。リオからこの橋を渡れば、ペロポネソス半島と分かれて、ギリシャ本土に入る。

半島側の橋のたもと西側の海外沿いのレストラン街の浜辺の席で青いイオニア海と白いつり橋をながめ、海風に吹かれながらお昼ご飯を食べた。ギリシャではお昼の食事が一日のメインになる。ホテルの館内案内を見ると、夕食のビュッフェよりお昼のブッフェの方が値段が高い。このギリシャ遺跡めぐりの旅では、朝ごはんはホテルで食べているが、お昼と夜はタベルナやレストランの屋外テーブルだ。

コリントス湾はイオニア海側にあり、エーゲ海側よりイオニア海側のほうがもっと水が澄んでいるといわれている。見ると、波打ちぎわで子どもが一人波と戯れている。小さな子がまるでイオニア海を独り占めしているように見えた。じつに豪華な海水浴である。

コリントス湾の対岸の本土側に山が見える。ハゲ山である。ギリシャの山の多くがハゲ山だ。先に見たアガメムノン伝説のミケーネ遺跡の裏山イリアス山もあちこちに石灰岩がむき出しになっている見事なハゲ山だった。

このハゲ山、どうも人間がつくってしまったものらしい。昔々の大昔、ギリシャの人々は木造船をつくり戦争や交易のために地中海に漕ぎ出していた。ということは、ギリシャは豊富な森林資源に恵まれていたわけだ。

学者の研究によると、ギリシャから森が消えたわけはこういうことだ。盛大に木材を森から切り出して、船を建造し、陶器や青銅器を焼き、神殿の内装にあてた。やがて人口が増えると森を切った跡地を農地や放牧場にした。こうして森林はどんどん減っていった。くわえて、地中海性気候のため夏には雨が極端に少なかったので、いったん破壊された森の再生は非常に難しかった。

ミケーネ遺跡に代表されるミケーネ文明も紀元前12世紀ごろ崩壊している。崩壊の原因をミケーネ社会内部の階級矛盾とする説や、地中海世界の民族移動が引き金となったとする説とともに、森林破壊によるそれまでの森に依存していた文明がたちゆかなくなったとする説もあるそうだ。

青い海と白っぽい石灰岩のハゲ山の取り合わせはギリシャらしい風景で、観光資源になるが、世界には聞くだけでかなしいハゲ山もある。

韓国の新聞報道や日本人の書いた旅行報告によると、北朝鮮にはハゲ山が多いそうだ。そのハゲ山にわずかに残った木を切っているという。切った木は家庭の燃料にし、木炭車を走らせるために使う。筆者が子どものころ、戦後間もなくの日本で見たあの木炭車が北朝鮮ではなお現役で走っているそうだ。外貨が乏しく石油が買えないためである。植林運動でハゲ山に植樹したら、農民がすぐ苗木を引き抜いて農作物に植え替えた。のんびり木を育てていたら餓死するからだ、と韓国の新聞に書いてあった。

(2010.11.4)

14 デルフィの神託

古代アテネの賢人政治家ソロン(Solon)は、英語では小文字の普通名詞のsolonとなって、「賢明な立法者」を意味する。ヘロドトスの『歴史』によると、ソロンはアテナイの政治を改革するための法律をつくり、10年間はこの法律を守るとアテナイ市民から約束をとりつけたのち、10年間の外遊に出た。アテナイに残っていて、法律の改悪を強要されるのを恐れたからだ、といわれている。

ソロンの名を高からしめているのはここだ。たいていの人は自分に与えられた仕事を終えても、なお権力の座にとどまろうとする。総理大臣経験者が議会に残っているのはよくないといって、次の選挙には立候補しないと断言した人が日本にいたが、いつの間にか食言におわってしまった。

そのソロンがエジプトを訪問したさい、エジプトの国王に「世界でもっとも幸せな人間は誰か」と尋ねられた。ソロンは、繁栄した国に生まれ、すぐれた子どもと孫に恵まれ、暮らしもほどほどに裕福で、祖国が隣国と戦争をした際、救援に駆けつけて敵を敗走させたのちに見事な戦死を遂げたアテナイ人のテロスがそうであろうと答えた。

「世界中で一番幸せな人間はあなた様です」という答えを期待していたエジプトの王は残念がり、次には自分の名を出してくれるだろうとの期待をこめて、「二番目に最も幸せなものはだれか?」とソロンに尋ねた。

「クレオピスとピトンの兄弟」とソロンが答えた。アルゴスのヘラ女神の祭礼がおこなわれる社へ、母親を牛車で運ぼうとしたが牛が間にあわず、兄弟二人して牛の代わりに母親を乗せた車を引き、祭礼の社まで走り、到着後、社の中で息をひきとった若者である。アルゴスの人たちは、この世にも優れた良き若者を称え、彼らの像をつくってデルフィに奉納した。

人間の幸せはその往生の良し悪しできまる、とヘロドトスはソロンに言わせているのである。さてさて、幸せな人生をまっとうするのも、なかなか厳しいものがあるようだ。

クレオピスとピトンの像がデルフィの博物館に展示されていた。しかしながら、造形作品としてはあまり冴えない。どちらかというと、牛の代わりに車をひっぱった若者像よりも、車から馬に鞭をあてる青銅の御者像の方が優雅に見える。御者のほうが人気展示物になっている。

古代のエーゲ海域では、ギリシャ本土、島々、小アジアにたくさんの神託所がつくられていて、おうかがいを立てる人たちはあちこちの神託所に出向いた。よい神託を出してもらうために、豪華な品々を奉納して神様のご機嫌をとりもった。よい神託が出るまであちこちの神託所をはしごした。エーゲ海域中の全神託所のなかで、ここがいちばんよく当たると、名が通っていたのがデルフィのアポロンの神託所だ。

神託所ではトランス状態になった巫女が言葉を口走り、それを神官が解釈して神託のかたちに整える。神官が用意した神託は、通常、どうともとれるように、意図的に言葉をあいまいにして、最終的な解釈は神託をもらった人にゆだねられた。

ヘロドトスの『歴史』には、攻め来るペルシャ軍を迎えて、アテナイが神託使をデルフィに送り、ご神託を受ける話が出ている。神託は「地の果てに逃れよ。街は火に焼かれ、シリアの車を駆って進みくる猛々しき軍の神にふみにじられる。心ゆくまで悲嘆にくれよ」(松平千秋訳)という、無慈悲なものであった。

アテナイの使者たちは、これはひどい神託だと驚き、再度神託をいただきたいと嘆願した。嘆願は受け入れられ、何とか次のような神託を出してもらった。「土地がことごとく敵の手に陥るとき、はるかに見はるかしたもうゼウスはトリトゲネスがために木の砦をば、唯一不落の塁となし、なんじとなんじの子らをすくうべく賜るであろうぞ。またなんじは、陸路迫りくる騎兵の群れ、歩兵の大軍を安閑として待ってはならぬ。背をひるがえして退避せよ」

この神託をアテナイのテミストクレスが、逃げるのではなく、木の砦=船を建造して開戦に備えよと解釈した。アテナイの人々は、デルフィの占い師よりテミストクレスの解釈が好ましいと判断した。ヘロドトスはそう書いている。どうやら神託をもらった人が自在に解釈していたらしい。

デルフィの巫女がトランスに入るきっかけは、古来、地面の割れ目から噴出す瘴気だといわれていた。

二〇世紀のはじめ、デルフィの地質調査に基づいて、ここにはガスが噴出すような地の裂け目が無く、昔からいわれていた瘴気説は否定された。

ところが21世紀になって、アメリカの学者たちが、あらためて地質調査をしたところ、デルフィに断層が走っていることがわかった。彼らはかつてこの断層からガスが地表に吹き出ていたことは十分考えられると結論した。

日本ではあちこちに地獄谷と称する場所があり、亜硫酸ガスや硫化水素ガスを含んだ火山性ガスが噴出している。火山性ではないが、東京やその近辺でも思わぬところから地表にガスが漏れ出して、ときどきは爆発事故を起こしている。

デルフィでガスが地表にもれていたとしてもおかしくはないだろう。

(2010.11.7)

15 岩上の僧院

岩山と岩山の間は深い谷だ。数百メートルはあろうか。岩山と岩山を結んで鋼鉄のロープが張られている。そのロープの上をゴンドラがゆっくりと進んでいる。乳母車と軽四輪自動車の中間ぐらいの大きさのゴンドラに、キリスト教の坊さんが乗っている。ゴンドラは屋根のないオープン・タイプだ。眺望抜群だろうが、下を見るとさぞ怖いことだろう。ちょっと強めの風が谷底から吹き上げてくれば、乗っているゴンドラがグラリと揺れて、坊さんが千尋の谷底にこぼれ落ちてしまうのではあるまいか。

なぜ坊さんは度胸試しのような簡易ロープウェーで綱渡りをするのか。それは僧院から出入りするさい、何百段もの石段を自分の足で昇り降りしないですませようとするからだ。では、なぜ、僧院の出入りに高い石段を登らなければならないかというと、僧院が尖塔のようなほそくて高い垂直な岩山のてっぺんにあるからだ。なぜ岩山のてっぺんに僧院があるのか――それは、ここがメテオラだからである。

水の浸食作用でできた奇岩が林立するメテオラにギリシャ正教の修道僧たちが修道院を建て、ひたすら神に祈る隠遁生活を始めるようになったのは14世紀のことだといわれている。最初は石段もゴンドラも無かった。岩山に昇り降りするには、まず最初の坊さんが岩肌にはりついてロッククライミングをし、てっぺんからロープをたらし、ロープの先にかごをつけ、それに次の坊さんを乗せて上までひっぱりあげた。

それにしても立派な修道院が岩山の頂に建っている。重い石材など建築資材をどうやって運び上げたのだろうか。これは、なかなか難しい問題だ。地下鉄の車両をどうやって地下のレールにのせるか、高層ビルの建築完了」にあたって、建物のてっぺんに据えていた大型クレーンをどうやって地上にもどすか、といった設問と同レベルだ。

メテオラの僧院建設は16世紀ごろがピークで、メテオラ一帯の岩山の上に24もの僧院が建てられた。メテオラの岩山というか自然石の塔は全部で60本ほど立っているそうだから、全岩山の半分近くの頂に僧院が建てられた勘定になる。今では、そのうちの19が無住になり、人がいるのはわずか5つだけになった。

なぜかというと、まず、今のご時勢に岩山のてっぺんで毎日神様と顔つき合わせるだけの隠遁生活を幸せの極致と思うような人が少なくなったからだ。一方で、汚濁の俗世を離れて年がら年中神とともにありたいとねがう少数の人々は、メテオラが観光地になり、観光客が大挙して俗世の臭気を持ち込むようになったことに嫌気がさした。そこで閉口した修道たちがメテオラから逃げだして、もっと清浄なギリシャ北部のアトス山の修道院などへ去っていったからでもある。

修道僧は妻帯しない決まりだからここで子どもが生まれることはなかったが、大勢の坊さんがここで極楽往生したようである。僧院の一室にしゃれこうべが並んだ棚があった。よく見るとしゃれこうべになっても人間の顔というのは、それぞれ違うものだな、と感心させられる。

いまひとつ感心したことは、修道院の壁に架けてあった絵である。メテオラの奇岩の頂から宙を舞ってナチス・ドイツの兵隊が谷底に落ちてゆく。それを別の岩山の頂で見ているギリシャ正教の坊さんが、青と白のギリシャの旗らしきものを振りながら「万歳」を叫んでいる図柄だ。

坊さんだって戦争ともなれば、愛国心に燃えるものだ。第2次世界大戦でギリシャはドイツに攻めこまれ、ギリシャ本土から南エーゲ海のクレタ島までドイツ軍に占領された。ドイツ軍の占領下で、連合国側と組んだギリシャのパルチザンの抵抗にドイツ軍は手を焼き、パルチザンともども住民を殺害する事件が多発した。かつてのヴェトナム戦争でも米軍が似たようなことをした。

メテオラの修道院に近いカランバカの町でもドイツ軍による住民殺戮があり、ギリシャ人市民のドイツ軍兵士に対する憎しみが高まった。こういうときにあたっては、ドイツ兵士に対する住民の憎しみをギリシャ・ナショナリズムの高揚に結びつける触媒になるのも、宗教の役目なのであろう。それで、地獄に落ち行くドイツ兵士に快哉を叫ぶギリシャ正教の僧侶の図柄ができあがり、いまなお歴史資料としてメテオラの僧院の壁にかけられているわけだ。

いまではギリシャ正教のお坊さんは平和そのものの姿で、教区の信者の善男善女を引率してメテオラの僧院を訪れ、記念写真を撮ってあげている。ギリシャ正教はお坊さんの独身主義の縛りがローマン・カトリックよりゆるやかである。ギリシャ正教でも修道士や主教は独身者に限られるが、俗世間でキリストの愛をとく教区の司教は妻帯僧がつとめることが認められている。そのぶん、カトリックより性をめぐるスキャンダルは少ない。

(2010.11.11)

16 ピリオの軽便鉄道

エーゲ海とパガシティコス湾の間に、マグニシア半島が突き出ている。その半島の東部に1000メートルちょっとの山々があって、ピリオ山塊とよばれている。涼しい木陰と、半島だから山をちょっと下ればどっちに行っても海がある。軽井沢と湘南をあわせたような、ギリシャの絶好の避暑地だ。

このピリオ山塊を軽便鉄道が走っている。蒸気機関車の形をしたディーゼル機関車が5両ほどの木造の客車をひっぱって山を登る。ピリオ山塊はギリシャの他の場所と違って、適度のお湿りに恵まれたところだとされているが、それでもほとんどがオリーブの木である。松も少しは生えている。リンゴなどの果樹園も少々ある。

8月も終わりになると、軽便鉄道は1日1往復だけだ。午前中の2時間弱をかけてゆるゆると山を登る。途中、小さな村が山の斜面に点々と見られる。遠くには海がある。あとは何もない。

軽便鉄道は途中1回だけ駅にとまる。列車の乗客、乗務員が駅舎のカフェテリアに入って休憩するのだが、ふと見ると、乗務員がカフェテリアの亭主と歓談しながら、ちょっと一杯、ウーゾをひっかけていた。駅舎の壁に、昔の軽便鉄道の写真が張ってあった。昔の軽便鉄道は蒸気機関車でひっぱっていたようである。

山の中のリゾート・タウンは評判どおりのさわやかな空気で満たされていた。8月末なので避暑客も少ない。避暑地を独り占めにしたような開放感に満たされる。

パガシティコス湾はヴォロス湾ともいうのだが、湾の一番奥まったところにヴォロスの町がある。ギリシャではアテネの隣町ピレアス、北部のテッサロニキに次いで3番目に大きい港町だ。

町の海岸通りにはヨット・ハーバーがあり、豪華なヨットやモーターボートがずらりと係留されていた。ギリシャ内外の金持が掃いて捨てるほど集まってくるところらしい。日が暮れると海岸通り一帯はレストラン街になってにぎわう。

(2010.11.17)

17 ペルシャ戦争

ヴォロスからアテネにもどる道の途中にテルモピレスの古戦場がある。ギリシャ連合軍が攻め来るペルシャ軍を迎え撃った場所である。紀元前5世紀の話。現在は記念碑が建っている。

ペルシャのダレイオス王に続いて、息子のクセルクセスもまたペルシャ軍を率いてギリシャに攻めこんだ。その古戦場の一つがこのテルモピレスだ。現在のテルモピレスは、カリドロモ山を背にしているのはペルシャ戦争のころと同じだが、その当時は、海が、まじかに迫っていた。山と海の間は現在では海が後退して、山と海の間に幹線道路と、新しい高速道路が建設されるほどの平地がができている。

クセルクセスが攻めこんできたころは、いま高速道路が走っているあたりは海で、その山側の幹線道路あたりまで波打ち際が迫っていた。昔はテッサリア地方とギリシャ南部を結ぶ幹線道路沿はテルモピレスで、山と海に挟まれた隘路になっていたのである。

その隘路を利用してギリシャ軍8千が3万のペルシャ軍を迎え撃った。ギリシャ軍の4倍ちかい兵力を持っていたペルシャ軍だが、狭隘な道に阻まれて、前進を阻まれた。よくあることだが、このときもギリシャ側の裏切り者が、ペルシャ軍に山越えの間道を教えた。

ペルシャ軍に背後をつかれたギリシャ連合軍の司令官であるスパルタのレオニダスはギリシャの兵を撤退させ、スパルタ兵とテスピアイ兵1000人だけを率いてテルモピレスを死守しようとした。紀元前480年8月のことである。

勝敗は目に見えているとしてクセルクセスは、レオニダスに4日間の猶予を与えた。しかし、レオニダスが撤退しようとしないので、攻撃を開始した。そのようにヘロドトスは『歴史』に記述している。

ペルシャ軍が射かける矢が空を覆いつくした。8月のギリシャは今も昔も暑い。「やれ、こんな日陰で戦えるとは、ありがたいことだ」。レオニダス司令官はそう豪語し、兵とともに戦死した。

スパルタ兵の最後の陣地だった小さな丘コロノスには勇猛なスパルタ兵を称える記念碑が置かれている。その碑文はヘロドトスの『歴史』からとられている。「旅人よ、ラケダイモンびとに伝えてよ、ここにわれらが掟のままに、果てしわれらの眠りてあると」(松平千秋訳)という名調子である。

ペルシャのクセルクセスの父ダレイオスも大軍団を率いてギリシャを攻めたことがあった。このときの古戦場の1つがマラトンだ。この古戦場でギリシャ側がペルシャの大軍を撃破したという大ニュースを伝令が40キロほどの山道を走ってアテネに伝えたのが、マラソンの起源だといわれている。

マラトンの海岸のタベルナで遅まきのランチを食べた。山盛りのギリシャ田舎サラダが出てきた。

(2010.11.21)

18 葡萄酒色の海

ギリシャ半島の南部と中部を回ってアテネにもどってきた。これでエーゲ海学会の研修旅行の前半の部はおしまい。後半の部はエーゲ海の島や、一部トルコにも立ち寄る船旅だ。アテネの隣町のピレアスの港から出るクルーズ船に乗る。お仕着せのエーゲ海めぐりだが、これが一番手っ取り早く費用も安くあがる。それに「葡萄酒色の海」を堪能できる。

エーゲ海をホメロスは「葡萄酒色の海」とよんだ。「葡萄酒色の」はホメロスの時代には「海」につく形容辞(epithet)だった。ホメロスが使った形容辞には葡萄酒色の海以外にもいろいろとあり、それらを英語ではHomeric epithetsとよんでいる。柿本人麻呂の「あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む」という歌の「あしびきの」が「山」にかかる枕詞で、「あしびきの山鳥の尾のしだり尾の」が「ながながし」にかかる序詞であるのと同じように、ホメロスの「葡萄酒色の」は海にかかる枕詞のようなもので、葡萄酒色とは「なに色か?」と、正面切って問うのもばかばかしい話なのだが……。

ホメロスの『オデュッセイア』(松平千秋訳、岩波文庫 上巻)第1歌に

御覧の如く、部下を随え船でいまここへ入港したところですが、

実は葡萄酒色の海を渡って異国の民を訪れる途中……

というくだりがある。呉茂一訳の『オデュッセイアー』(岩波文庫 上巻)でも、ここは

ぶどう酒色の海に帆を馳せ、言葉の違う種族が住む……

と訳されている。

この部分は、E.V.

Rieu訳(1945年)のThe Odyssey

(Penguin Books)でも、wine-dark seaと英訳されている。一方、17世紀のはじめGeorge ChapmanのThe Odyssey (Wordsworth Classics)では、dark sea となっている。

また、松平訳の『オデュッセイア』(岩波文庫 下巻)第19歌には

葡萄酒色の大海の真只中に、クレテなる土地があり

とあり、この部分は呉茂一の『オデュッセイアー』(岩波文庫 下巻)でも、

ぶどう酒色の大海のさ中にして、クレーテという国があります

と訳されている。

一方、この部分はRieu訳では、

Out in the dark blue sea there lies a land called Crete….

とダーク・ブルーとなり、George Chapman訳も

In the middle of the sable sea there lies an isle call’d Crete…

と青黒い海・黒い海の色になっている。

つまるところ、日本語訳では「ぶどう酒色」とはどんな色であるかは不明のままなのだが、英訳ではそれが暗い青色らしいことがわかる。ただ、呉茂一・高津春繁訳の『オデュッセイア』(世界古典文学全集Ⅰ 筑摩書店)では「葡萄色の海」となっており、ワインでなく生のブドウであれば黒ブドウの色があり、これならwine-dark seaやsable seaとおりあいがつく。

そう思っていたところ、「ホメロスの葡萄酒色の海という表現は、夕陽が波に映えることからの連想で赤ワインの色だろう。古代ギリシャにはまだ白ワインはなかった」と牟田口義郎が地中海学会編『地中海事典』三省堂、1996年)に書いている。

とすると、赤ワインの濃い色が青黒いというのも奇妙である。

さらに――。

村上春樹は『雨天炎天――ギリシャ・トルコ辺境紀行』(新潮文庫)で、ギリシャのアトス半島に行ったときの事を書いている。アトス半島はギリシャ北部のアトス山があるところで、アトス山には厳格なギリシャ正教の修道院があって、道路も建設せず、浮世と断絶して坊さんが暮らしている。日本でも昔は女人禁制の山が多くあり、相撲の土俵がいまでも女性を排除しているように、ギリシャ正教修道院はアトス山一帯に女性の立ち入りを禁じている。

その本の中で村上は次のように書いている。アトス半島の海の「水はまるで真空の空間のようにきりっと澄みわたり、そして深い葡萄酒色に染まっている。そう、まるで地底の隙間から大地の醸造した葡萄酒がふつふつと湧きあがって、それが水を染めているかのような、目の眩むような青なのだ」

村上はここで、アトス半島の海を、「きりっと澄みわたった深い葡萄酒色の目の眩むような青」と叙述していることから、村上の理解する葡萄酒色はwine-dark seaとはまた違った青なのであろうと思われる。

葡萄酒色とは、エーゲ海にあこがれるあなたが夢に見る色のこと――なのだが、科学的に説しないと気がすまない人も多いだろう。

1983年にイギリスの科学誌『サイエンス』でこの葡萄酒色の海の色の問題がとりあげられ、それを受けて1983年12月20日付の『ニューヨーク・タイムズ』が科学面に記事を掲載していることがわかった。ペロポネソス半島の水はアルカリが強く、ワインを水で割ると青くなるという説などが紹介されていて面白い。たしかにギリシャのウーゾは酒瓶の中では透明だが、水で割ると白濁するから、水を混ぜると青くなるワインというのもありうる話かもしれない。その他、葡萄酒色の海に関するうんちくに関心がおありの方は、『タイムズ』の記事をこちらからどうぞ。

(2010.11.28)

19 島々売ります

ギリシャを巡る研修旅行から日本に帰ってきてしばらくたった10月はじめ中国の温家宝首相が訪問先のアテネで、財政再建に取り組んでいるギリシャがやがて国債の発行を再開できるようになった場合は、中国が積極的にギリシャ国債を買い入れることを表明した。

財政赤字のごまかしが表ざたになって、EUやIMFから融資を受けているギリシャにとっては、心強い支援の言葉だった。いまや外貨準備高で世界ナンバー1の中国は、札びら切って親中友好国獲得の外交攻勢に出ている。

将来国債が発行できるようになったら買ってさしあげましょう、という中国の申し出は、ギリシャにとってありがたい話には違いないのだが、ギリシャはいまや台所が火の車だ。借金返済のために、なんとか現金収入を得えようとあれこれ思案をしている。

窮余の策のひとつが、エーゲ海やイオニア海の日当たりのいい島を切り売りするアイディアだ。ギリシャには大小6000ほどの島が散らばっている。そのうち人が住んでいるのは200少々の島だ。

島の土地を買ったり、長期賃貸契約を結んだりして、大規模観光施設をつくりバッチリ儲けてみませんか。あるいは、小さい無人島をプライベート・アイランドにして、だれにもわずらわされない優雅な休暇を楽しみませんか、という提案だ。

ギリシャの島や島の土地はその多くが個人所有だ。ギリシャ政府の腹案は政府の肝いりで島や土地の売却や長期賃貸契約を促進させ、それを経済活性化に結びつけようというものらしい。

別の報道によると、この計画にはなかなか難しい点もあるようだ。ギリシャの島の土地は使用者と所有者が入り組んでいて、土地の登記も正確におこなわれていないらしい。そういうわけで、いざ売買・賃貸契約という段階になると、難しい問題が発生する可能性があるといわれている。

島には国有地もあって、人気観光地のミコノス島では、土地の3分の1が国有地だ。国有地であればギリシャ政府がその気になれば取引はスムーズに進むかもしれない。ミコノス島は美しい島だ。青い海に映える白い壁の建物。海岸沿いのレストラン街。丘の上の風車小屋。

ギリシャの島売却計画にロシアと中国の観光資本が強い関心を示しているとイギリスの新聞が書いていた。中ロ両国で厚みを増している中間層のレジャー意欲を満たすため、エーゲ海にロシア人や中国人向けの観光地を作ろうという狙いなのだろう。日本がかつて好景気に沸いたころ、ハワイのワイキキ通りのホテルを軒並み買収したのと似たようなことが起こりそうな気配である。

(2010.12.7)

20 マリアの家

夏のギリシャの研修旅行について書いているうちに、秋が過ぎ、冬に移り、もうすぐクリスマスだ。少し急ごう。

筆者はキリスト教徒やクリスマスにいい感じを持っていない。子どものころキリスト教徒だった母親に連れられてプロテスタントの教会のクリスマスに行ったことがあった。教会の日曜学校に参加している子どもにはクリスマス・プレゼントが配られたが、参加していない子どもはもらえなかった。

幼児のころの恨みは深い。以来、筆者はキリスト教に敵意をいだいている。やたらものを欲しがる子どもが悪いのか、その教会がけちくさかったのか。母親の葬儀のとき、牧師さんにそのことを話したら、はははっ、と愉快がって笑っていた。

クリスマスといえば、キリストとマリアは出てくるが、キリストの父親のヨセフはどちらかというと影が薄い。マルコ福音書6の3は、マリアの子、つまりキリストの兄弟としてヤコブ、ジョセフ、ユダの名を上げ、ほかに女の姉妹もいたことを示唆しているが、キリストを神格化するために後年、父親は神であり、ヨセフは養父にすぎない、と脚色された。仏教を説いたシッダルタは城主の息子だったが、この人も後年、神格化されてしまった。こういうファンタジーを人はどこまで本気で信じているのだろうか?

ともあれ商人の出で、あるとき神の声を聴いてそれを書き留めたイスラム教の預言者ムハンマドだけが、なんとかぎりぎり神格化からまぬがれている。

エーゲ海クルーズ船はトルコのエーゲ海側の港クシャダシに入港、遠足でバスに乗ってエフェソスの遺跡へいった。アナトリア、いわゆる小アジアのエーゲ海側の地域は、古代ギリシャ時代、ヘレニズム時代、ローマ帝国時代を通じて、エーゲ海の文明を共有していた。そのあたりのことは、次回のことにしておいて、ここでは、聖母マリアの家のことを書いておこう。

キリストの父ヨセフはキリストより先に死に、キリストが死んで母マリアが残された。マリアはヨハネに伴われてエフェソスの標高400メートルほどの丘の上に家を建て余生を送ったといわれている。そう伝えられているだけで、本当のことかどうかどうかはわからない。

そのマリアが隠棲したといわれる場所に、のちに礼拝堂が建てられ、聖母マリアの家とよばれるようになった。観光案内書によるとバチカンもここを巡礼地として認めているそうだ。家の中はうす暗く、聖母マリアの小さな像が飾られていた。

日本にも仏舎利塔がたくさんあって、ありがたがっている人もいるから、鰯の頭も信心から、ということだろう。

(2010.12.12)

21 図書館と娼館

ギリシャとアナトリア(小アジア)はエーゲ海をはさんで向き合っている。一衣帯水の間柄だ。というよりも、昔はこのあたりはエーゲ海文明圏として同質の地域だった。

学校ので習った世界史の教科書のはじめのページには、小アジアではまずヒッタイトが国づくりをし、その後ペルシャとギリシャが支配権あらそいを繰り広げ、アレキサンダーがペルシャの勢力を一掃してマケドニア領にした、などと書かれていた。

アレキサンダー後に小アジアは小国家に分裂したが、やがてローマ帝国の属州になり、東ローマ帝国の領地になった。

そういうわけで、小アジアのエーゲ海沿岸には、ギリシャ・ローマ時代の遺跡が多い。

現在公開されているエフェソスの遺跡もその1つで、紀元前3世紀ごろに近くから移転・造成されたものだとされている。大理石舗装の大通りや、2万人以上を収容した野外劇場、いくつかの神殿のほか、公共浴場や競技場などの跡が残っている。 圧巻は修復されたケルスス(セルシウス)図書館の建物の一部だ。

古代の図書館ではエジプトのアレクサンドリアの図書館が有名だ。当時、古代世界最大規模の図書館で、ヘレニズム世界の学術の中心だった。ただし、公共図書館ではなく、王家の書庫だった。

アレクサンドリアの図書館および10万-90万巻といわれた蔵書は現存しない。4世紀、キリスト教の司教テオフィロスが焼き払った。

百科事典によると、小アジアのペルガモンにも、アレクサンドリアの図書館と比肩する図書館があった。アントニウスがクレオパトラの気を引こうとして、この図書館の大量の蔵書をクレオパトラに贈ったという伝説が残っている。

また、ペルガモンの図書館と蔵書数を張り合ったアレクサンドリア図書館は、パピルスのペルガモンへの輸出を禁止した。パピルスを入手できなくなったベルガモンでは、羊皮紙(パーチメント)が使われ出した。英語のパーチメント parchment はペルガムム Pergamum という同地のラテン名に由来するうだ。英語の辞書を引いてみたらその通りだった。

アレクサンドリアやペルガモンにはおよばないが、エフェソスにも図書館があった。図書館の建物の一部は修復されている。なかなか立派な建物だ。

ところで、図書館前の大通りをはさんで、その向かい側には、当時の娼館の跡が残っている。図書館の目の前に娼館があるというのは、現代ではちょっと考えにくいミスマッチだが、当時は、図書館にしろ、娼館にしろ、現代とはまた異なる認識のされ方をしていたのであろうか。

(2010.12.20)

22 神の要塞

パトモスは黙示録の島である。新約聖書の最後に添えられているまがまがしい神からの預言である。神がキリストに伝え、キリストがそれをヨハネに伝えたとされている。

新約聖書はイエス・キリストの弟子たちによるキリストの言行録で、その内容はだいたいにおいて現実的で、筆致は実直である。ヨハネ黙示録だけが内容において奇っ怪、叙述は幻想的である。むしろ旧約聖書に満ちているユダヤ教の神話世界の語りに近い。

ヨハネ黙示録の内容はさておき、迫害を避けるためにエフェソスからパトモス島に逃げてきたヨハネが、島の丘の上の洞窟にこもって書き上げたのがヨハネ黙示録だとされている。「はじめに言葉があった」ではじまるヨハネ福音書を書いたヨハネと、黙示録を書いたヨハネは同一人物であるのか、別人なのか、聖書学者や宗教家の意見は割れたままである。

黙示録と福音書のヨハネを讃えて11世紀にパトモス島の丘の上に聖ヨハネ修道院が建てられた。海賊の襲撃から身を守るために、修道院は城壁をめぐらしまるで要塞のようになった。

オスマン・トルコ帝国の興隆でエーゲ海は16世紀ごろからトルコの支配海域になった。オスマン帝国はスポンジ程度しかとれないパトモス島にあまり関心がなかったらしく、島民から税は取り立てたが、その他の島の行政は修道院を中心にしたキリスト教集団に任せた。オスマン・トルコ帝国の威光でエーゲ海の海賊行為は影を潜めたという。

オスマン・トルコ帝国の衰退にともなって、ギリシャは独立し、第1次大戦でトルコが敗戦国になると、アナトリアに攻め込んだ。そういうわけで、地図を見ると、現在エーゲ海の島々のほとんどがギリシャ領になっている。ギリシャとトルコの国境線はアナトリアの海岸線に沿って引かれている。

昔々、アナトリア一帯にはギリシャ人の植民都市があり、そのあと、ローマ帝国の領地なった。東ローマ帝国は事実上ギリシャ人の国家だった。そこへ東の方から移動してきたイスラム教徒のテュルク族が攻め込んできて、オスマン・トルコ帝国を築いた。

取ったり取られたり。その歴史の残滓がキプロス問題のようにいまなお残っていて、トルコとギリシャは仲が悪い。トルコのEU加盟をめぐってもギリシャが足を引っ張っているといわれている。

これは両国の仲の悪さとは何の関係もない観察だが、ギリシャとトルコでは直進の絵文字が全く逆になっている。ギリシャでは↑、トルコでは↓だ。

船は夕暮れとともにパトモスを出航した。あとは飯を食うぐらいしかやることがない海の上だ。

さて、第20回で筆者が子ども時代、プロテスタント教会のクリスマスで、日曜学校の参加者でなかったためにクリスマス・プレゼントがもらえなくなった恨みを書いたのだが、それを読んだ知人からクリスマス・プレゼントが届いた。教会に代わって60余年遅れのクリスマス・プレゼント、ということだった。

(2010.12.23)

23 ここがロドスだ、ここで……

目が覚めたらちょうど日の出の時刻だった。船はもうロドス島の港に着岸していた。

船を下りて街を見に行く。見物はロドス騎士団が残した建造物だ。かつてエルサレムに駐留していたヨハネ騎士団が13世紀、トルコ軍に追いたてられて、キプロス経由でロドス島に逃げ出してきた。それがロドス騎士団の始まりだ。

騎士団はフランス、イギリス、イタリア、スペインなどの多国籍軍団で、現在のロドス市に城塞を築き、その中で暮らした。騎士団は艦隊をもち、ロドス島を対トルコ海戦の基地にしたが、騎士団は再三再四トルコ軍によって包囲され、16世紀初めトルコ軍によってついに城塞は陥落した。騎士団の生き残りは島から脱出、地中海をさまよったあげく、マルタ島にたどり着き、マルタ騎士団となった。

ロドスには騎士団の城塞や、騎士団長の館、騎士団員が住んでいた建物が並ぶ騎士団通り、騎士団病院を改装した考古学博物館などがある。

考古学博物館には、「ロドスのビーナス」といわれる像が展示してあった。ルーブル所蔵のビーナスに比べれば小品だが、鄙には鄙の味わいがある。

例によって重厚な昼飯を食った。ロドス島でやらねばならない宿題があったのだが、おなかかがいっぱいで思い切った跳躍は難しかった。

「ここがロドスだ、ここで跳べ」

イソップの説話に出てくるセリフだが、これを有名にしたのはヘーゲルとマルクスだ、ということになっている。ヘーゲルは『法の哲学』序文のなかで、

Hic

Rhodus, hic saltus

ここがロドスだ、ここで跳べ

と引用し、「だれでもその時代の息子であるが、哲学もまた、その時代を思想のうちにとらえたものである」と続けている。

さらには、この引用句をもじって、

さっきの引用句は少し変えればこう聞こえるであろう――

これがローズ(薔薇)だ、ここで踊れ。

『世界の名著 ヘーゲル』(中央公論社)の注によると、ギリシャ語のロドス(島の名)をロドン(ばらの花)に、ラテン語のsaltus (跳べ)をsalta(踊れ)にかえたしゃれ、ということである。

マルクスの方は『資本論』(向坂逸郎訳、岩波文庫)第4章に、

Hic Rhodus, hic salta!

ここがロドスだ、さあ跳べ!

また、『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』(伊藤・北条訳、岩波文庫)に、

Hic Rhodus, hic salta

ここがロドスだ、ここで跳べ!

Hier ist die Rose, hier tanze!

ここにバラがある、ここでおどれ!

ヘーゲルは「saltus=跳べ」と引用し、マルクスは「salta=跳べ」と引用した。

国原吉之助『古典ラテン語辞典』(大学書林)を引くと、saltusは跳躍という名詞で、動詞ではない。saltaは動詞salto=踊るの命令形だ。saltoには跳ぶと言う意味はなかった。

マルクスの引用であるHic Rhodus, hic saltaは、ここがロドスだ、ここで踊れ、となる。salio=跳ぶ、踊るの命令形はsaliである。

ヘーゲルといい、マルクスといい、わかりにくい。マルクスがラテン語に堪能だったという話は聞いたことがない。ヘーゲルをつまみ食いしたとき、混同したのかもしれない。

ところが、研究社の英和大辞典は巻末の引用句集で、Hic Rhodos, hic saltaをあげて、Hic Rhodus, hic

saltusとも言うとしている。こうなると、saltaの原形saltoに踊ると言う意味に加えて跳ぶと言う意味もあった、ということになる。

イソップの各種ラテン語訳にあたってくださる人はいらっしゃらないでしょうかね?

(2010.12.25)

24 先行文明

ギリシャ研修旅行を引率しているO先生はアテネ大学大学院でギリシャ語を学んだ方だ。留学早々、古典ギリシャ語の教授からテキストを読んでみよと命じられ、日本で勉強した通りの発音で、朗々とテキストを読み上げた。するとギリシャ人の古典ギリシャ語の教授は大変不機嫌で、君の発音はデタラメだ、このクラスで学ぶ資格はないと厳しい判定をくだした。

そもそも古典ギリシャ語の正しい発音など確定のしようがない。イギリス、フランス、ドイツなどで学者たちが想像して復元した発音と、現代ギリシャ語を話すギリシャ人が復元した発音はそれぞれ異なる。古典ギリシャ語の発音は現代ギリシャ人が決めるという教授の自負心のなせる業だろう。

本当のことかどうかよく分からないが、ヤコブ・フィリップ・ファルメライヤーという人が、19世紀に古典期のギリシャ人は絶滅し、スラブ系の現代ギリシャ人がとってかわったという説を唱えたこともある。

エーゲ海は民族と文明のるつぼだから、このあたりの人は、北のスラブ系、東と南のテュルク系やアラブ系が入り交じって、民族の系譜の確定も定かではない。

クレタ島のクノッソス遺跡を見に行った。ギリシャ神話にクレタ島を舞台にしたミノタウロスの話が残されている。クレタ島のミノス王がポセイドンに牡牛を捧げると約束しながら、それを実行しなかったので、罰としてポセイドンは王妃と牡牛を交わらせる。その結果、人の身体に牛の頭をつけたミノタウロスが生まれた。

ミノタウロスはことのほか人肉を好んだ。ミノタウロスの餌になる人間は戦争で征服したアテネから取り寄せた。そこでアテネの王子テセウスがミノタウロス退治にクレタ島に行き、ミノス王の娘アリアドネを協力者にして、ミノタウロスを退治する。

テセウスはアリアドネを連れてクレタ島を出るのだが、テセウスはアテネに帰る途中、気が変わってアリアドネを捨ててしまう。その罰があたって、テセウスは船にうっかり黒い旗を掲げてアテネに帰還する――ミノタウロス退治に成功したら白旗、失敗したら船に黒旗を掲げて帰ると父親であるエゲウス王告げていた。エゲウス王は船に掲げられた黒旗を見て、嘆きのあまり海に身を投げる。以来、その海が海エーゲ海とよばれるようになった。

クレタ島のミノア文明隆盛期には、ギリシャ本土のアテネなどよりもエーゲ海で力があったらしい。そのころのクレタ島には東方のレバノンや南方のエジプトあたりから渡ってきた人が住んでいたという。

ミノア文明はやがてクレタ島を征服したペロポネソス半島のミケーネ(ミュケナイ)にミュケナイ文明として引き継がれた。ミュケナイ文明は小アジアからやってきた「海の民」とよばれる集団によって滅ぼされ、海の民はそのあとペロポネソス半島に進入したギリシャ系のドリス人によって征服された。

このように、エーゲ海地域には長い時間をかけての民族の興亡の歴史があり、ギリシャ文明を西欧文明の起源とするヨーロッパ白人のエスノセントリズムに異を唱えたのが、マーティン・バナールの『黒いアテナ―古典文明のアフロ・アジア的ルーツ』。筆者の場合、図書館で借りてきて読もうとしたが、本を開くたびに安らかに眠ってしまった。

(2010.12.27)

25 アトランティス?

……このアトランティスは、すでにお話ししたように、いまは、地震のために海底に没し、泥土と化して、これが、この国から彼方の海へと船出する人々の航路をさまたげ、前進をはばむ障害となっているけれども、かつては、リビュアスやアシアよりも大きな島だった(『世界の名著 プラトンⅡ クリティアス』中央公論社)。

キクラディス諸島の最南端にあるティラ島ことサントリーニ島は、エーゲ海の島々の中でも屈指の観光地だ。かつてクレタ島のミノア文明と似た文明が栄えていた。、紀元前17世紀あるいは16世紀ごろ、火山爆発でサントリーニ島の中央部が吹っ飛んで巨大なカルデラが生じ、そこに海水が流れ込んだ。この火山爆発で生じた津波はクレタ島にも押し寄せたと言われている。

アトランティスはサントリーニ島ではあるまいかという説がさらに薬味になって、風光明媚なこの島に観光客を呼び込む。街は火山爆発でほぼ垂直にえぐられた高さ300メートルのがけの上にある。船着き場からロープウェーにのるか、ジグザグにつくられた階段をのぼるかだ。

火山の爆発でできたくぼみの底は海面下約400メートルにある。つまりは爆発で、水面からがけの上までの高さ300メートを加えた、深さ700メートルのくぼみができたことになる。

水深が400メートルもあるので、クルーズ船は碇をおろすこともできず、舳先が常に風に向かうように舵を取りながら微速前進をして船が風で流されるのを防ぎながら、乗客が帰ってくるのを待っている。

がけの上からの青い海の眺めはただ一言、絶景。急斜面に白い建物が密集し、やがてそれは急角度の崖になってエーゲ海に落ち込んでいく。海はひたすら青い。

いまひとつの絶景は、日没ごろ島を離れるクルーズ船のデッキからの島の眺め。島のてっぺん付近の急斜面に密集する家屋の白い壁がゆっくりとピンク色に染まってゆく。まことに値千金の眺めである。

(2010.12.27)

|