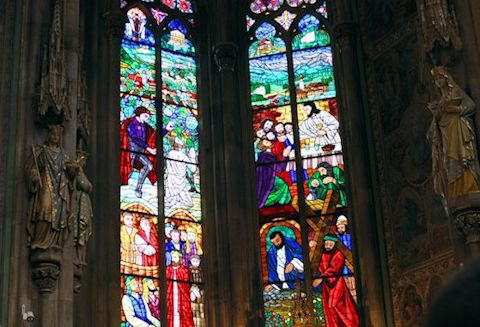

1 クリムトがお出迎え 昨年の晩夏、ウィーンでカフェめぐりをした。その時の写真を紹介し、春先までのコラム『彷徨』の穴埋めにしよう。 料理の百科事典『ラルース・ガストロノミク』によると、コーヒーはもともとエチオピアからスーダンにかけての特産物だった。それがアラブ世界に持ち込まれ、11世紀にはアビセンナがコーヒーの飲用について記事を書いている。また、イスラム神秘主義者の間で、夜のお祈りの眠気覚ましにコーヒーが用いられたという。 いずれにせよ、1420年ころアデンでコーヒーが飲まれていたという記録がある。コーヒーはシリアに伝えられ、ついで1550年にイスタンブールに届いた。アラビア語で「カフワ」とよばれていたこの飲み物は、トルコ語で「カフウェ」となった。 「カフウェ」は1615年にヴェネツィアに伝わり、イタリア語の「カッフェ」になった。1664年にフランスに持ち込まれ、「カフェ」と変わった。 1683年にオスマントルコ軍がウィーンを包囲し、やがて敗走したときにコーヒーを残して行った。それがヨーロッパでのコーヒー飲用の始まりという、ウィーンのコーヒーの物語は後世の脚色である。 ウィーンやパリにみられるようなコーヒーを飲ませ食事も提供するカフェは、ヨーロッパ文化の土壌をつくった。ヨーロッパのカフェは、ユルゲン・ハーバーマスが公共圏とよんだ、学者や芸術家、ジャーナリストのたまり場となって談論風発、そこから新しい政治や文化の思潮が生まれた。 とはいうものの、現代の夏のパリやウィーンのカフェは、いうまでもなく観光客に占拠されていて、ハーバーマスのいう公共圏の趣は少ない。 さて、ウィーンのカフェだが、提供されるコーヒーの味は正直なところ、どの店も大差ない。ウィーンのカフェに独特の趣を与えているものは、カフェの建物と内部の装飾である。  その意味で、ウィーン最高のカフェは、ウィーン美術史博物館の中にあるカフェであろう。建物の中央部のドームの真下の2階部分にあるこのカフェは丸天井まで吹き抜けで、壁面装飾は華麗である。こんなところで、飲食が許されていることに不思議な感動さえ覚える。 その意味で、ウィーン最高のカフェは、ウィーン美術史博物館の中にあるカフェであろう。建物の中央部のドームの真下の2階部分にあるこのカフェは丸天井まで吹き抜けで、壁面装飾は華麗である。こんなところで、飲食が許されていることに不思議な感動さえ覚える。それ以上にすごいのは、1階の入り口から階段を上がり、踊り場で方向転換するとカフェの入り口が見える。その入り口の両側の柱近くで、グスタフ・クリムトの壁画が出迎えてくれる。これほど豪華なカフェの入り口は、ウィーン中を探してもここしかない。 お昼時は込んでいたので、すいたころを見計らって午後3時ごろ、私はカフェにいった。お客さんは少なくなっていたが、お昼時の客をさばいた後の給仕人は少々疲労ぎみで、サービス精神に破綻が生じていた。タキシードを着て、丁重な客あしらいをするのがウィーンのカフェの給仕人のならいだが、疲れ果てていたのだろう、支払いを済ませたときも彼は無言のままで、ダンケもサンキューも言わなかった。  2 ウィーン大学あたり 数年前の夏、用あってつれあいがウィーン大学社会学部をたずねた。ウィーン大学の本部へ行くと、「社会学部は別の建物になっている。表の大学通りを歩いて行くと、建物の1階にマクシミリアンというカフェがあるのですぐわかるよ」と、受付の男性が教えてくれた。 ウィーン大学本部は市庁舎前の公園のすぐ隣にある。堂々たる建物である。大学そのものは日本でいうたこ足大学で、学部は近隣のあちこちに散在している。 つれあいが社会学部の建物の中で、学部の教授と面談中、私は1階のカフェ・マクシミリアンでお茶を飲んで時間をつぶした。注文したのはマキアートとガス入りのミネラルウォーターの小瓶。以来、カフェ・マクシミリアンではマキアートばかり注文している。 カフェ・マクシミリアンのマキアートが特別にうまいというわけではない。店もこれといって特徴のない、ウィーンの街角によくある無名のカフェの一つだ。観光客が来るようなカフェではなく、客は大学の教師や外国から来た訪問研究者、大学院生などで、ドイツ語と英語で何やら専門的な意見交換をしている。詳しい内容は良くわからないが、何となく大学街のカフェと言う感じが居心地をよくさせる。  ウィーン大学といえばフロイトが卒業生だ。ウィーン大学は経済学の分野でもオーストリア(ウィーン)学派の中核だった。メンガー、シュンペーター、ハイエク。とくにハイエクの弟子や孫弟子どもがとなえる新自由主義経済が世界を席巻した。日本もその例にもれない。 イギリスの経済学者マーシャルは、学生をロンドンの貧民街へ連れて行き、 “cool head, but warm heart”と経済学の要諦を教えたという。それにくらべて、新自由主義経済学にはハートが欠け、人情味に欠けるギスギスした世界をつくり出した。 カフェ・マクシミリアンは緑の多い広場・ルーズベルトプラッツに面しており、その奥に由緒ありげなネオ・ゴシック建築の教会が見える。教会はここ何年か建物が巨大な幕で包まれ、修復作業が進められていた。2015年の晩夏、その幕は取り外されていた。初めて教会の内部に入ったのだが、なかなか素敵なステンドグラスがあった。   教会の名前はヴォティーフ(献納)教会。1853年にハプスブルク家のフランツ・ヨーゼフがこの場所で、ハンガリー人のテロリストに襲われたものの、無傷で難を逃れた事件があった。フランツ・ヨーゼフの弟・マクシミリアンがそのことを感謝して教会建設の運動を始めた。 共和派と王党派の内戦状態になっていたメキシコに軍事介入したフランスに担がれて、マクシミリアンは1864年にメキシコ皇帝になった。フランス軍は1867年にメキシコから撤退した。マクシミリアンは支持者とともにメキシコにとどまったが、共和国軍につかまり銃殺された。ヴォティーフ教会が完成したのはマクシミリアン死後の1879年で、彼はこの教会を見ることがなかった。 そういう因縁もあって、ヴォティーフ教会を眺めるこのカフェの名前が、マクシミリアン。 3 カフェ・オレ ヴォティーフ教会を出て、広場を横切りヴェーリンガーシュトラーセに出ると、道路の向かいのビルに大きな Cafe Francais の看板が目にとまる。 聞くところでは開店してまだ5年に満たない、新しいカフェらしい。カフェの本場ウィーンにフランスのカフェの雰囲気を持ち込んでいる。いうなれば、サッポロラーメンの本場札幌に、博多ラーメンの店があり、日本の焼き肉店が「明洞」を、中国料理店が「重慶飯店」を名乗るようなものだ。 昔の日本のコーヒー専門店は、モカだのブラジル・サントスだのブルーマウンテンだの、それぞれの銘柄コーヒーを生一本で飲ませてくれたが、ウィーンのカフェではそうした銘柄主義の飲み方はしない。コーヒー豆はたいていブレンドである。 日本には「ウィーンナー・コーヒー」があり、パリ・サンジェルマン・デ・プレ教会前のカフェ・ドゥマゴのメニューにはcafe Viennois(カフェ・ヴィエノワ)があるが、ウィーンのカフェのメニューには「ウィーンナー・コーヒー」の文字がない。  また、ウィーンのたいていのカフェのメニューにはcafe au lait(カフェ・オレ)の文字がない。ウィーンの人が良く飲む、コーヒーに牛乳をまぜた飲み物は、メランジュ。コーヒーとミルクを1対1の割合で混ぜたもので、店によってはクリームを加える。これがフランスのカフェ・オレに近い。 さすがにカフェ・フランスのメニューにはカフェ・オレの文字があり、朝食には釜からだしばかりのクロワッサンが食べられる。 クロワッサンは出自の特定が難しい食べ物だ。イスタンブールのチャイハネ(カフェ)の女主人からクロワッサンの原型はトルコにあった、という説を聞かされたことがある。ウィーンでは、16世紀の第1次ウィーン包囲、あるいは17世紀の第2次ウィーン包囲の時、オスマントルコの軍を撃退したお祝に焼いたのがクロワッサンの始まりだという説がある。いや、ウィーンではなく、ブダペストで焼いたのだという、説もある。 そのクロワッサンがパリに伝えられ、製造法に改良が加えられて、現在のようなクロワッサンになった。 4 質実剛健な朝 ウィーンの観光マーケットとして有名なナッシュ・マルクトと道路を挟んでカフェ・ドレクスラーが向き合っている。 夜に行けば若者が集まるウィーンのニューウェーブ的なカフェの雰囲気である。シックで重厚でちょっと気取ってもいる伝統的なウィーンのカフェと違って、軽やかで華麗である。  午前中に行くと、カフェ・ドレクスラーはまた違った印象を与える。ビルは古めかしいし、内装もそれほど凝ったものではない。歩道にしつらえられたテラスの席では、フリースを被った男性がPCとにらめっこしている。 室内には若い男女や、中年の男女が朝ごはんを食べている。  私が注文したカフェ・ドレクスラーの朝定食は写真の通りである。ウィーンのカフェのしきたり通り、グラスに入れた水が供される。オレンジジュースは濃縮還元ではなく、オレンジの実から絞ったものだ。トーストはイギリス風の薄切りだが、イギリスほどにはこんがりと焼いていない。マーマレードとバターが添えてある。コーヒーはブラック(ダブルエスプレッソ)。皿には目玉焼き、ソーセージ、ベーコン、豆、焼きトマト。 私が注文したカフェ・ドレクスラーの朝定食は写真の通りである。ウィーンのカフェのしきたり通り、グラスに入れた水が供される。オレンジジュースは濃縮還元ではなく、オレンジの実から絞ったものだ。トーストはイギリス風の薄切りだが、イギリスほどにはこんがりと焼いていない。マーマレードとバターが添えてある。コーヒーはブラック(ダブルエスプレッソ)。皿には目玉焼き、ソーセージ、ベーコン、豆、焼きトマト。質実剛健、大学のカフェテリアのランチの趣きである。この日、私は昼ご飯を食べたいと思わなかった。 それに、なんというか、室内に流れるBGMはモダンジャズの曲で、サンフランシスコのカフェテリアで朝めしを食っている感じになってくる。 カフェ・ドレクスラーはナッシュ・マルクトで働いている人のためのカフェとして1世紀ほど前に開業したそうだ。市場の種類は違うが、東京の築地市場周辺の飲食店に似た商売・客筋だったと想像される。 2007年に、日本でもその名前を聞くことのある、イギリスの有名なデザイナー、テレンス・コンランに依頼して店内を改装した。 どちらかといえば観光客でなく地元の若い常連客で持っているようなカフェである。 5 クリムトのカフェ ナッシュ・マルクトのすぐ近くに、分離派会館がある。グスタフ・クリムトの『ベートーヴェン・フリーズ』が展示されている。クリムトの作品以上に有名と思われるが会館の屋上の「黄金のキャベツ」の装飾だ。分離派会館の黄金のキャベツはオーストリア製の50セント硬貨裏面の装飾につかわれている。ウィーンを代表する街の顔の一つである。  分離派会館から目と鼻の先にカフェ・ムゼウムが見える。グスタフ・クリムト、エゴン・シーレといった画家、ロベルト・ムジール、エリアス・カネッティらの文筆家、グスタフ・マーラーのような作曲家、そうした19世紀から20世紀にかけての世紀末ウィーンの才人たちが愛したカフェとして有名な店である。ただし、現在のカフェ・ムゼウムに出かけても、過去の記憶を呼び戻すようなものは夢のかけらほどにも残っていないけれど。 カフェ・ムゼウムの建築を手がけたアドルフ・ロースは、装飾過剰なウィーンのカフェを毛嫌いしていて、非常にシンプルな内装のカフェをつくった。ロースは『装飾と犯罪』という文章を書いたほどの装飾嫌いで、「装飾からの自由」を唱えて、簡素なるものを愛した。 しかし、20世紀の初めにカフェのオーナーが代わり、30年代になってそのオーナーは古くなったロースの内装を取り壊して内装を変更するよう、当時の有名な建築家ヨーゼフ・ツォッティに依頼した。 21世紀になって、ツォッティの内装が家具の博物館に移され、カフェ・ムジウムの店内装飾は、初期のロースのデザインにもどった。 さらに、2010年にはまたも店内の改装がおこなわれ、再現されていたロースのインテリアは外され、ツオッティ調の店内にもどった。   カフェの店内の装飾というものは、室内装飾家の美意識と、どんな室内装飾をカフェの客が好むかという店主の忖度の間で揺れ動く。 6 ヒトラーのカフェ カフェ・ムゼウムのサイトに、ペーター・アルテンベルクの「カフェに行く理由」という、箴言(と言っておこう)が紹介されている。 「なにか悩み事をかかえているなら、カフェへ行け」 「人間嫌いで、人間に愛想が尽きているのだが、それでも人間無しではやって行けないのなら、カフェへ行け」 「 自分を認めてくれる人が一人としていないとき、カフェへ行け」 ペーター・アルテンベルクは19世紀後半から20世紀前半にかけてのウィーンの作家で、ウィーンのカフェをこよなく愛し、カフェに入り浸り、作品の多くをカフェで執筆した。彼の短編『釣』を森鴎外が翻訳している。 1907年に18歳の青年がリンツからウィーンに移ってきた。痩身で血色が悪く、悲哀に満ちた表情をしていた。青年の名はアドルフ・ヒトラー。画家志望だった。 ヒトラーは1907年と1908年の2回、ウィーン美術アカデミーを受験したが2回とも不合格になった。 ヒトラーがウィーンに出て来たとき、彼は父親の遺産の相続分と、リンツに住んでいた母親からの仕送りを学費にあてていた。ヒトラーは根気の続かない体質だった、といわれている。ウィーンに出てくる前の学校教育でも落第続きだった。 ウィーンでも美術アカデミー入学のための勉強より、オペラ鑑賞やカフェで時間をついやした。 美術アカデミーに入学できず、ウィーンの夜の街で放蕩生活をしているうちに、やがて学費を使い果たし、文無しになった。だが、ヒトラー青年は働こうとしなかった。ウィーンにやってきたころ、ヒトラーはこぎれいな有閑階級の青年紳士のいでたちだったが、文無しになってからは垢じみた浮浪者に転じた。生きてゆくための定職を得ようとはせず、公園のベンチなどで眠り、通行人に小銭をめぐんでもらった。 やがて、寒さと空腹にたえかねて、ホームレスの宿舎に駆け込んだ。 ヒトラーはウィーンで6年間の貧困生活を続けたすえ、ミュンヘンに移った。ヒトラーが政治に興味を持つようなったのはウィーンの青年時代で、新聞を熟読して時事問題を論じ、本を読んでは生半可な理解をつなぎ合わせて、『わが闘争』へとつながる屁理屈の原型を育てた。 |